鎌倉大仏は、「高徳院(大異山高徳院清浄泉寺)」という、浄土宗のお寺の中にあります。高徳院のご本尊こそが、鎌倉大仏殿なのです。

鎌倉大仏の正式名称は、「銅造阿弥陀如来坐像」と言います。国宝に指定される仏像で、「長谷の大仏」という別名でも知られています。

その大きさは約11.3m、重さは約121t。何度見てもその壮大さに、圧倒されます。鎌倉の空と自然を背負いながら、ずっしりと威厳を持って佇む姿は、天気によっても違った見え方をするので魅力的。

その歴史のはじまりは、1252年(建長四年) とされていますが、実は創建当時の記録が少なく、不明な点も多いと言います。しかし770年以上もの長い間、鎌倉の歴史を見守ってきたことを考えると、鎌倉にはなくてはならない存在と言っても過言ではないでしょう。

1369年(応安二年) には大風、1498年(明応七年) には大地震での損壊という大きな試練を乗り越えて、今日も私たちを見守ってくださる存在はとても偉大ですよね。

仏像によって、ポーズが異なることをご存知ですか?両手の位置や指の形を使って仏さまの状態を表現するポーズを、「印相(いんそう)」と言います。

阿弥陀定印(あみだじょういん)

鎌倉大仏:阿弥陀如来坐像の印相は、両手の指で2つの輪を作っている「阿弥陀定印(あみだじょういん)」。これは仏さまが、深い瞑想をしている姿です。

螺髪(らほつ)

大仏さま特有のブツブツした髪型を、「螺髪(らほつ)」と言います。これは、悟りを開いた最も偉い仏様の髪型。大仏さまが人間を超越する存在であることを表します。高い位置にあるので、その形をまじまじと見ることは少ないのですが、実はただのブツブツではなく、巻貝の様に渦巻状の形をしています。

奈良の大仏(東大寺)をはじめ、多くの大仏像では右巻きの螺髪が一般的ですが、鎌倉大仏は珍しい左巻き。さらに螺髪全体の大きさは奈良の大仏の方が大きいのに対して、螺髪の数は鎌倉大仏の方が多い点も注目したいポイントです。

白毫(びゃくごう)

鎌倉大仏の眉間にあるものを、「白毫(びゃくごう)」といいます。実はこれは、白い毛のかたまりを表現したもの。仏さまはこの白毫から光を放ち、世界中を照らしていると言われています。

▼真青眼相(しんしょうげんそう)

鎌倉大仏は、清らかさを表す紺青色の瞳「真青眼相(しんしょうげんそう)」。少し伏し目がちなこの瞳は、何事も良く見通すとされています。実際に正面に立ってみると、仏さまがこちらを哀れむように目が合って、すべてを悟られているようにも感じることでしょう。

このように、一度見たことがある鎌倉大仏であっても、意味をしっかり理解して見ると、また違った見方ができます。ぜひ大仏さまと、しっかり向き合ってそのお姿をじっくり見つめてみてくださいね。

鎌倉大仏背後の蓮弁

大仏さまを見つめるとなると、つい正面から覗いてしまいがち。でも鎌倉大仏像は、ぜひその背後にも注目してください!

大仏さまの背中側から台座の下を見ると、青銅でできた4枚の蓮弁(蓮の花びら)が並べられています。これらは江戸時代中期の台座修復の際に、造られたものです。当初は32枚製作される予定でしたが、4枚のみの完成になりました。

蓮の花と言えば、極楽浄土に生える花として仏教の象徴ともされている花。そんな信仰心を称えるように、連弁の表面には当時の寄進者(寄付した人)の名前が刻まれています。

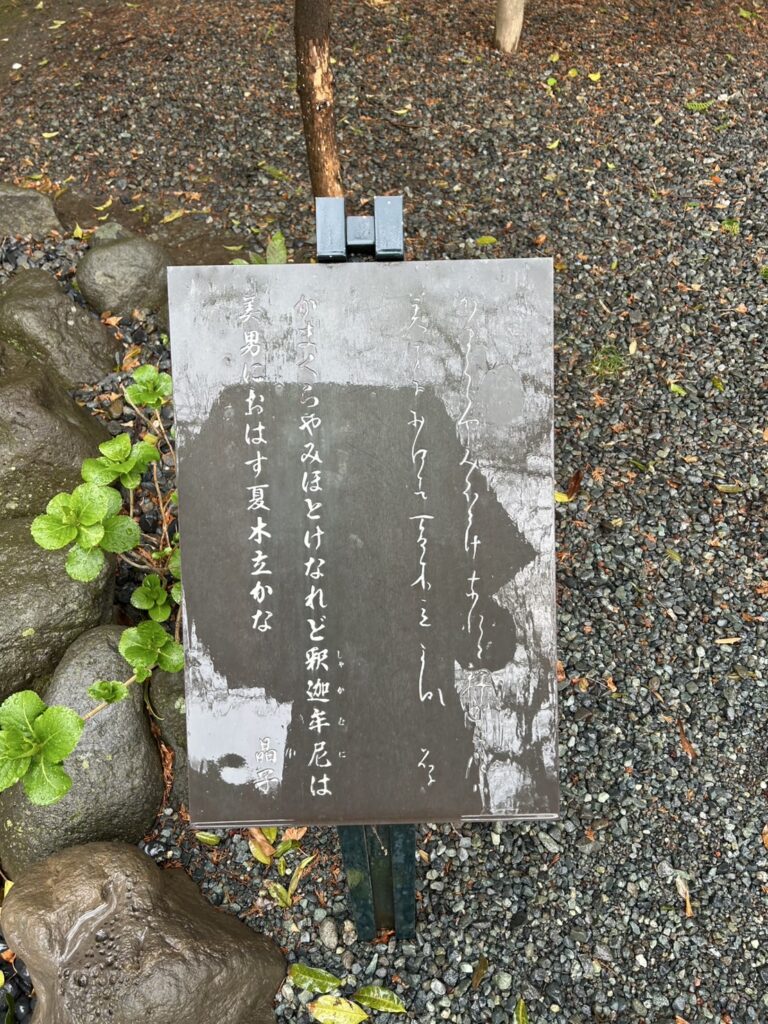

観月堂の斜め向かいには、明治〜昭和を代表する歌人の1人、「与謝野晶子」の歌碑があります。これは1900年(明治33年)頃に鎌倉へ訪れた与謝野晶子が、美男のような鎌倉大仏の姿を拝んで詠んだ歌だと言われています。

かまくらや御ほとけなれど釈迦牟尼は 美男におはす夏木立かな 晶子

直訳には諸説ありますが、「夏の生い茂る木立の中で、鎌倉の仏さまは釈迦牟尼ながらもとても美男でいらっしゃる」という意味だとされています。きっと与謝野晶子も、大仏さまの凛々しさに見惚れた1人なのでしょうね。

ただし、鎌倉大仏は釈迦ではなく、阿弥陀如来。その指摘を受けて、与謝野晶子も改作をしていますが、原作こそが価値があるものとして、評価されています。

また歌碑に刻まれた達筆な文字は、与謝野晶子直筆を模して彫られたもの。この点からも、鎌倉大仏を見上げた時の与謝野晶子の想いがしっかり伝わります。