戦国時代に築かれた日本最大の城は小田原城でとても面積が大きい。全周約9キロにわたって総構と呼ばれる城壁が築かれ、水平距離は東西2.9キロ、南北2.1キロ。城下町全体がこの城壁に囲まれ、面積は約3.48平方キロメートルにも達した。

豊臣秀吉がこの小田原城を攻める。むろん北条氏には、この戦国最強の城に籠城すれば勝てる、という目算があったのだが、結果は敗れて戦国大名としての北条氏は滅亡する。それにしても、これだけの規模の城がなぜ落城したのだろうか。

小田原城の一階を進んでいくと小田原城の江戸時代の様子を見学する事ができます。

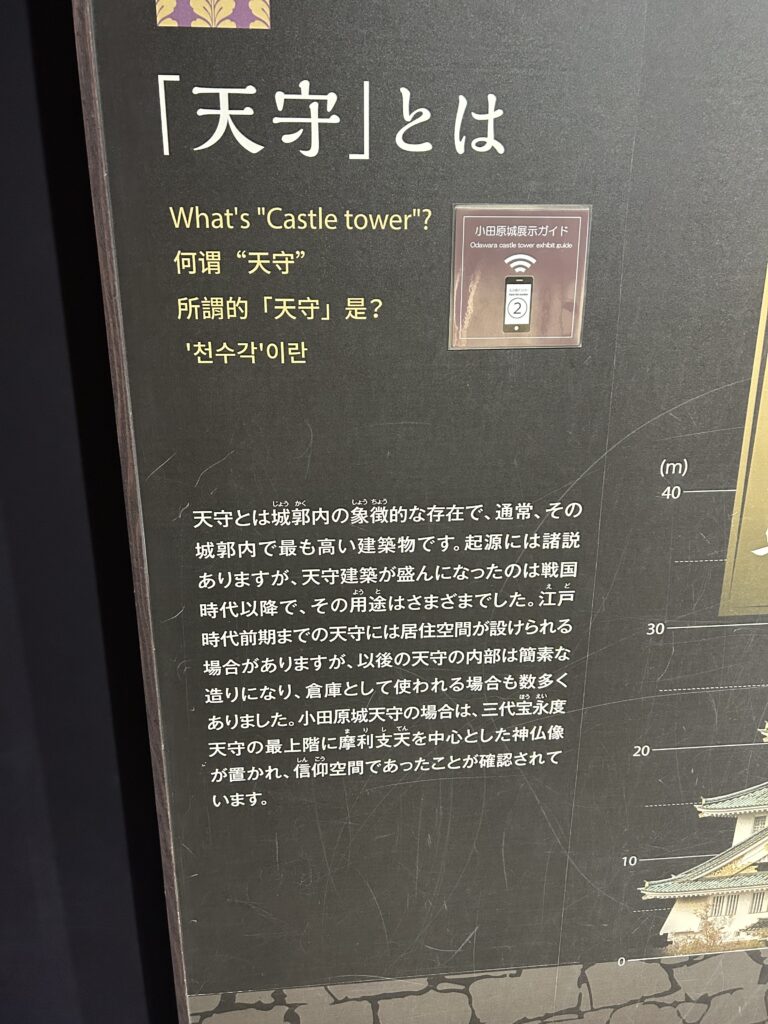

全国のトップ10の天守を比較する事ができ小田原城は7番目だそうですよ。

小田原城の最初の城主は大森氏と伝えられています。その後、小田原城は15世紀末から16世紀の初め頃に北業章の支配下となり、二代目の満の時代から小田原北条氏の本拠地として整備されていきます。以来、北条氏の勢力拡大と領地支配は、ここ小田原城を拠点に進められました。近世においても、小田原城は江=防衛の拠点として重視され、城下は東海道の宿場町として栄えました。その重要性から、江戸幕府の政治を主導する譜代大名が歴代の城主を務めています。