外来での経口抗菌薬を考える際にいくつか注意すべきことがあります。

①不必要な抗菌薬処方ではないか:風邪に抗菌薬?、胃腸炎に抗菌薬? ・マクロライドは咳止めではない

②不必要なスペクトラムはないか:第3世代セフェムやニューキノロンなど

③投与期間は短すぎないか、長すぎないか

④安価か

⑤安全か:副作用が少ない抗菌薬か

⑥飲みやすい:1日1回,大きさなど

⑦バイオアベイラビリティー(bioavailability)が十分か

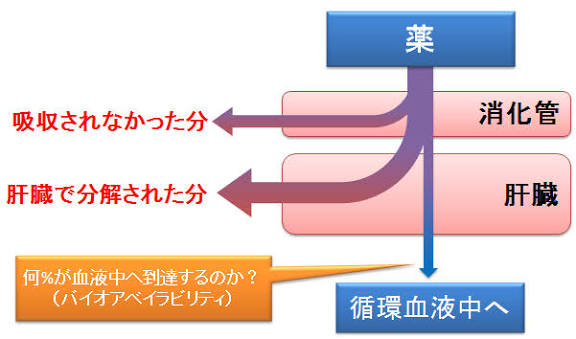

経口薬は静注薬と違い,腸管からの吸収という過程を経るため,適切な血中濃度・組織での濃度を維持できるかが重要な指標となります。

これを“バイオアベイラビリティー"と呼びます。単位は%で,100%に近いほど静注薬と同等の効果があると考えられます。バイオアベイラビリティーが低ければ,たとえ広域抗菌薬であったとしても使い勝手のよい経口抗菌薬とは言いがたい。

【バイオアベイラビリティーの分類】

①経口≒静注 ➡経口でのバイオアベイラビリティーが90%以上で,静注薬とほぼ同等

②経口<静注 ➡吸収がよく,血中濃度や組織での濃度も悪くはないが,効果は静注薬ほどではない(60〜90%程度)

③経口≪静注 ➡吸収が悪く,適切な血中濃度や組織での濃度を維持できていない(60%未満)

外来治療では,入院治療と違い,悪化した場合に迅速に対応することが困難なため,③のせいで失敗したという流れは,可能なかぎり避けたいものです。

ははペニシリン系ではアモキシシリン(90%),セフェム系では第1世代のセファレキシン(99%),キノロン系ではシプロフロキサシン(70%),レボフロキサシン(99%),モキシフロキサシン(90%),テトラサイクリン系ではミノサイクリン(95%),ドキシサイクリン(93%),その他としてST合剤(98%),クリンダマイシン(90%)があります。ほかにもバイオアベイラビリティーが高い経口抗菌薬はいくつかある。ここで大切なことは,外来でよく使われる第3世代セフェムは20%前後,マクロライドも30〜50%程度のバイオアベイラビリティーとされ,抗菌薬適正使用の観点からも,使う必要性に関して考え直してもよいかもしれないということです。