「GDP」とは国内総生産とも呼ばれる。GDPは一定期間の間に各国で生産された付加価値の総額のことで、その国でどれくらいの規模の経済活動が行われたか示す数値だ。「国内」総生産であるため、日本企業が海外で生産したサービスや商品の付加価値は含まれないことがポイントだ。

また、付加価値とは商品やサービスから原価や輸送コストを差し引いたものである。要するに、国内で発生した「儲けの総額」とも言い換えられる。主に国内の景気の良し悪しをはかる指標として用いられ、前年度対比で何%上昇した、もしくは下落したといった形でGDPを用いて国内の経済状況をわかりやすく伝える役割を持っている。

国内総生産の求め方

国内総生産(GDP)は、国内で生産されたすべての商品やサービスの付加価値の合計である。国内の生産過程で生じた付加価値を合算することで、GDPを計算できる。そのため、国内総生産の求め方を理解するには、まずは付加価値がどのようにして求められるかを把握する必要がある。

付加価値の求め方

ここでは、米の生産と販売に当てはめて付加価値の求め方を解説していこう。なお、ここでの説明はわかりやすくするために、本来の流通経路から省略して解説していく。

(1)農家が米をつくる

まず、農家が米をつくる。仮に農家が肥料や種子などの資材に100円を費やし、その米を卸売業者に200円で販売する。この場合、農家の得られる付加価値は200円-100円=100円となる。

(2)卸売業者が小売店に米を売る

農家から200円で米を買った卸売業者が、300円でスーパーなどの小売店に販売する。この場合、卸売業者の付加価値は300円-200円=100円である。

(3)小売店が消費者に米を売る

最終的に、小売店が消費者に米を売る。消費者が400円で購入するなら、小売店が得られる付加価値は、販売価格から仕入れ価格を引いて、400円-300円=100円となる。

(付加価値の合計)

以上から、農家の100円+卸売業者の100円+販売店の100円=合計300円が付加価値の合計になる。

さらに、各産業の各段階で生産された国内すべての付加価値を合算することで、国内総生産(GDP)を求めることができる。

国内総生産と国民総生産の違い

国内総生産と似た言葉に「国民総生産」がある。

これまで説明した通り、GDP(国内総生産)は、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を示す。国内でのみの生産活動を指すため、日本企業が海外支店などで生産したモノやサービスの付加価値は含まれない。

一方、国民総生産は「GNP(Gross National Product)」とも呼ばれ、国内に限らず国民(国内に住む人々)によって生み出された商品やサービスの付加価値の合計を示す。そのため、日本企業の海外での活動によるものも含まれる。

かつては、日本の景気を測る指標として主にGNPが用いられていたが、現在は国内の景気をより正確に反映する指標としてGDPが重視されている。国内の生産活動に焦点を当てることで、国内の景気変動をより直接的に捉えることができるからである。

GDPの種類

GDPには「名目GDP」と「実質GDP」の2つの種類がある。この2つはともに、経済活動を測る際に用いられる指標であり、同じGDPという概念を基にしているが、異なる視点から経済の状況を評価するために使用される。

名目GDP

名目GDPは、現行の価格で計算される国内総生産(GDP)の値を示す。つまり、「その年の市場価格」で生産されたすべての商品やサービスの合計値を示す。名目GDPは物価上昇やインフレーションの影響を受けるため、経済の成長だけでなく、物価の変動も反映している。

実質GDP

実質GDPは、物価の影響を除いた、実際の経済活動の量を示している。つまり、「基準とする年の価格」で計算されたGDPの値である。実質GDPは、名目GDPから物価変動の影響を取り除いた値であり、経済の成長や縮小をより正確に評価するために使用されている。

GDPは主に「一人あたりのGDP」「人口の増減」「物価の変動」の3つの要因によって変化する。

一人あたりのGDPの増減

一人あたりのGDPは国全体のGDPを国民の数で割って算出する。そのため、経済が成長し、一人あたりのGDPが増加すれば、国全体のGDPも増加することになる。業界にイノベーションが起こったり、著しい成長産業が国内で誕生したりする時など、経済活動が活発化することで、一人あたりのGDPが上昇する。もしくは経済が冷え込むと一人あたりのGDPも下落する。この場合では、人口の増減に関わらず、国全体のGDPに影響を与える。

物価の変動

物価の変動もGDPに影響を与える。インフレ政策や為替の変動、原材料の価格の変化によって物価が上昇すると、すべての商品やサービスの価格が上昇し、GDPも増加する。ただし、これは名目GDPの増加であり、実質的な経済成長を示すものではない。そのため、実際には物価上昇の影響を取り除いた実質GDPで判断される。

人口の変動

人口が増減することでGDPに影響が生じる。国民一人あたりの生産力が変わらなくとも、人口が増えれば国全体のGDPも増加する。理由は単純で、多くの人々が生産活動に従事し、経済活動が拡大するからである。反対に、人口が減少すれば国全体のGDPも減少することとなる。

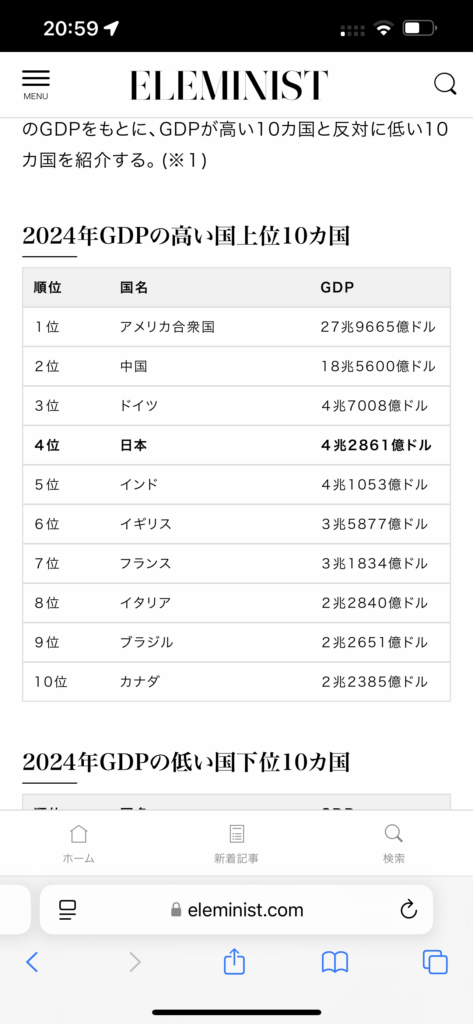

GDP(国内総生産)についてわかりやすく解説した。2023年まで日本のGDPはアメリカ、中国に続いて世界第3位であったが、2024年にはドイツに抜かれ4位に転落している。

このまま日本経済の低迷が続くと、人口の増加と経済発展の著しいインドに追い越され、2025年には世界第5位に転落する可能性も十分に考えられる。今後もGDPに注目し、日本の国際的な競争力について検討する必要が大いにあるだろう。