睡眠薬(睡眠導入剤)の効果と副作用

睡眠薬(精神導入剤)とは?

こころの病気では、睡眠が不安定になってしまうことは非常に多いです。

睡眠が十分にとれないと心身の疲労が回復せず、集中力低下や自律神経症状などにつながってしまいます。ですから睡眠を整えることは、様々な病気の治療で共通して重要になります。

睡眠薬は、睡眠導入剤や眠剤などとも呼ばれたりしますが、現在5種類のメカニズムのお薬が販売されています。

- 非ベンゾジアゼピン系

超短時間型:マイスリ―・アモバン・ルネスタ - ベンゾジアゼピン系

超短時間型:ハルシオン

短時間型 :レンドルミン・エバミール/ロラメット・リスミー・デパス・サイレース

中間型 :ユーロジン・ベンザリン/ネルボン

長時間型 :ドラール - メラトニン受容体作動薬:

ロゼレム・メラトベル - オレキシン受容体拮抗薬:

ベルソムラ・デエビゴ - バルビツール酸系:

ラボナ・イソミタール

※バルビツール酸系は古いお薬で安全性が低く、使われることは稀。

ジェネリックで処方されている方は、以下を参照ください。

- マイスリ―:ゾルピデム

- アモバン:ゾピクロン

- ルネスタ:エスゾピクロン

- ハルシオン:トリアゾラム

- レンドルミン:ブロチゾラム

- エバミール/ロラメット:ロルメタゼパム

- リスミー:リルマザホン

- デパス:エチゾラム

- サイレース:フルニトラゼパム

- ユーロジン:エスタゾラム

- ベンザリン/ネルボン:ニトラゼパム

- ドラール:クアゼパム

- ロゼレム:ラメルテオン

ここでは、睡眠薬の効果や副作用についてご紹介していきます。

睡眠薬は、睡眠習慣の見直しも意識しながら使っていくことが大切です。睡眠薬を使うべき時はしっかり使い、よくなったら少しずつ自然な眠りを取り戻せるために、睡眠薬について理解を深めていきましょう。

【関連記事はこちら】

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット・デメリット

ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット・デメリット

睡眠薬の作用メカニズムから2つに分類

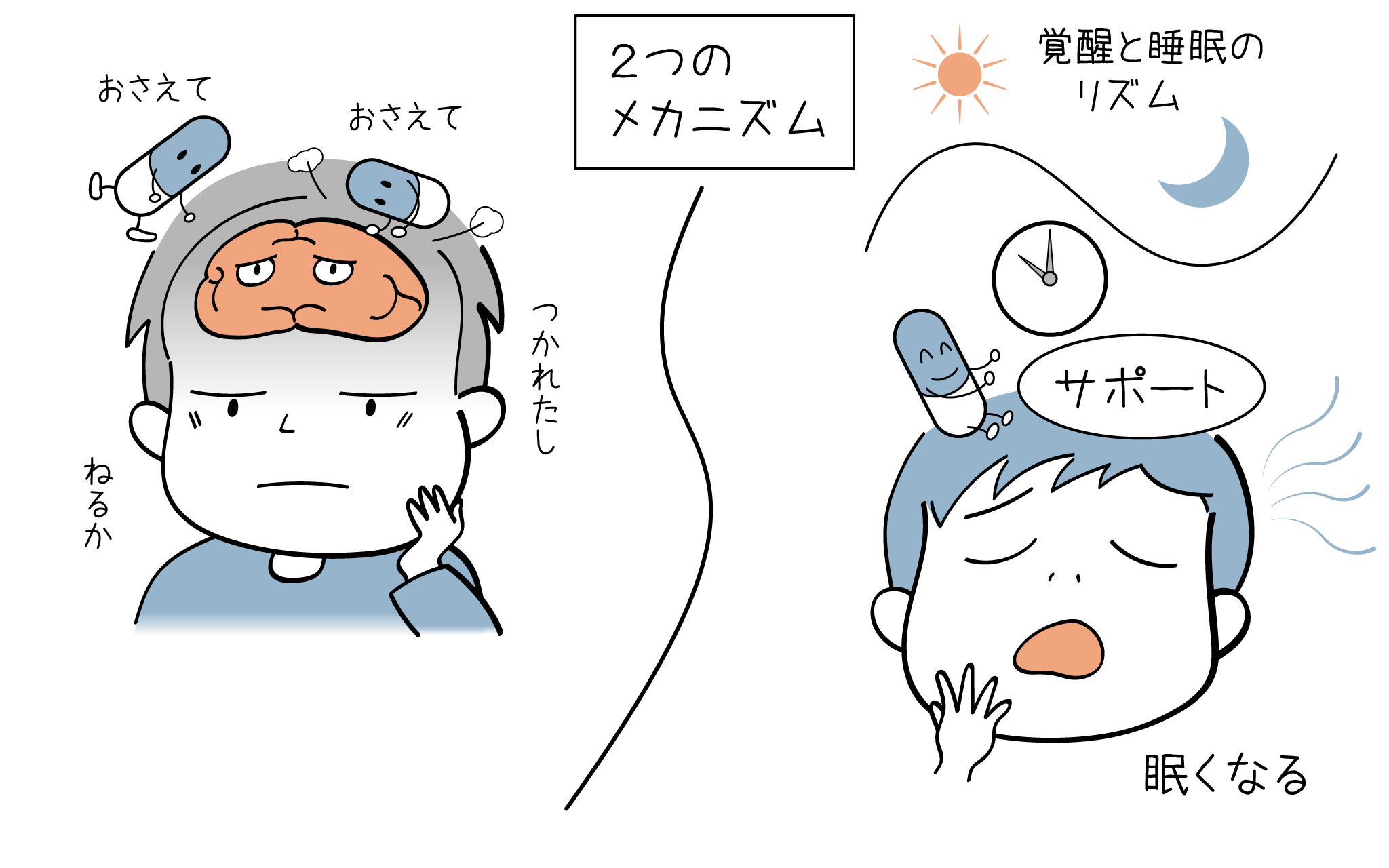

睡眠薬をその作用メカニズムの違いから2つに分けることができます。

- 脳の機能を低下させる睡眠薬

ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系・バルビツール酸系 - 自然な眠気を強くする睡眠薬

メラトニン受容体作動薬・オレキシン受容体拮抗薬

現在使われている睡眠薬は、脳の機能を低下させる睡眠薬が中心になります。大脳辺縁系や脳幹網様体と呼ばれる部分の神経活動を抑えることで、催眠作用をもたらすお薬です。

それに対して近年は、自然な眠気を強くする睡眠薬が発売されています。私たちの睡眠・覚醒の周期に関係する生理的な物質の働きを調整し、睡眠状態に仕向けていくお薬です。

前者の睡眠薬の効き方は、「疲れきって寝てしまった」時のような形です。脳の機能を低下させるので、強引さのある効き方をします。それに対して後者は、本来の眠気を強める形になります。ですから、効果が人によっても異なります。

脳の機能を低下させる睡眠薬

現在も中心となって使われている睡眠薬で、睡眠導入剤というとこのタイプになるかと思います。

- ベンゾジアゼピン系

- 非ベンゾジアゼピン系

- バルビツール酸系

この3つのタイプがありますが、いずれもGABAの働きを強めることで催眠作用がもたらされます。

GABAは神経間の情報を伝えている物質(神経伝達物質)で、GABAが働くことで神経細胞の興奮が抑制されます。バルビツール酸系は、量が多くなるとGABAを介した間接的な働きだけでなく、直接神経細胞にも働いてしまいます。(cl-チャネル)

このため中枢神経を抑制しすぎるリスクが高く、安全性が低いため使われなくなりました。

ですからベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系の2つが主に使われています。

どちらもGABA-A受容体のベンゾジアゼピン結合部位に作用するのですが、この結合部位はω1とω2という細かなタイプ(サブタイプ)に分かれています。

- ベンゾジアゼピン系:ω1+ω2

- 非ベンゾジアゼピン系:ω1

それぞれのサブタイプは、

- ω1:催眠作用

- ω2:筋弛緩作用・抗不安作用

このような作用が期待できます。このため非ベンゾジアゼピン系は、筋弛緩作用(ふらつき)が少ないお薬ということになります。

これらの脳の機能を低下させるタイプのお薬は計算がある程度でき、

- 作用時間

- 強さ

から睡眠薬を選んでいきます。

自然な眠気を強める睡眠薬

近年では、睡眠に関係する生理的な物質を調整するお薬が発売されています。

現在発売されているのは、2つの物質に関係するお薬です。

ロゼレムは、体内時計のリズムを司っているメラトニンの働きを強めるお薬になります。メラトニンは20時頃から分泌され、深夜1~2時頃をピークに、明け方になると光をあびて消えていくという物質です。

年齢を経るごとに分泌量が減少するといわれていて、ロゼレムはこのメリハリをつけるお薬です。

ベルソムラは、私たちが覚醒状態があるときに働いているオレキシンという物質の働きをブロックし、睡眠状態へスイッチを切り替えていくようなお薬です。

どちらも生理的な物質に作用するため、依存性が極めて少ないといわれています。その一方で強引さがないため、効果や副作用に個人差が大きいという特徴があります。

【参考】睡眠と覚醒に関係する物質

睡眠と覚醒に関わる物質を整理してみましょう。

自然なな眠気を促す睡眠薬は、生理的なリズムに関係している物質であるメラトニンとオレキシンに作用します。

それに対して脳の機能を低下させる睡眠薬は、GABAに作用することで睡眠状態を促します。

いわゆる睡眠薬として分類されるお薬は、このどちらかになります。ですが覚醒状態に関係している物質が抑えることで、睡眠状態を促すこともできます。