※空打ちは基本2単位、ランタスXRが3単位、GLP1製剤のオゼンピックとビクトーザは空打ち目盛(0.12mg)。ビクトーザ含有のゾルトファイ配合注は空打ち2単位でOK。

※注射全量は基本300単位(アウィクリは700単位もあり)、ランタスXRが450単位、ビクトーザが18mg。ビクトーザは計算しづらいので0.9mg/日なら17日分/日と覚える。

※懸濁製剤は、初回は室温に戻した後、フレックスペンを手のひらにはさんで往復10回以上水平に転がし、カートリッジ内のガラス球が両端まで上下するように、往復10回以上振る。2回目以降は上下10回の操作のみ。懸濁でなければ配合剤(ライゾデグ、ゾルトファイ、ソリクア)であってもこの操作は必要ない。

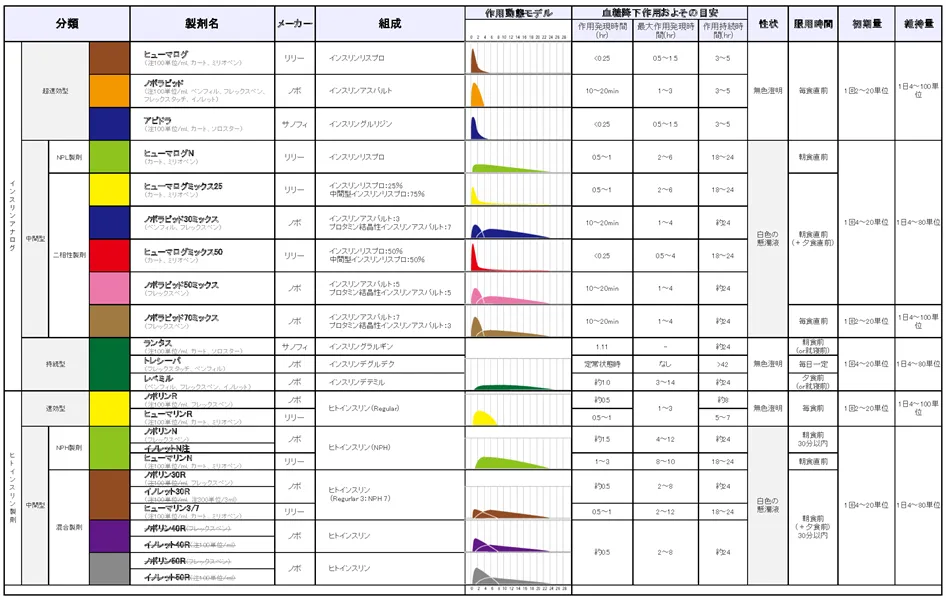

糖尿病治療に用いられるインスリンは、構造と作用時間で分類される。体内のインスリンと同じ構造を持ったものはヒトインスリンで、その構造の一部を変えることで作用時間などを調節したものがインスリンアナログである。また、作用時間による分類として、超速効型、速効型、中間型、持効型、混合型がある。このうち混合型は、基礎分泌と食事後の追加分泌の両方を一度に補うことができ、注射回数を減らせられるのがメリットである。

Gさんに以前処方されていたノボラピッド30ミックス(一般名インスリンアスパルト)は、作用持続時間を延長させるために、プロタミンを加えてインスリンの一部を結晶化させており、これが白い沈殿物としてカートリッジ内に存在する。可溶性の超速効型(インスリンアスパルト)と中間型(プロタミン結晶性インスリンアスパルト)が3対7で含まれている。他に、混合割合が5対5、7対3の製剤(50ミックス、70ミックス)がある。

ノボラピッドミックス製剤は、前述のように結晶化させたインスリンがカートリッジ内で沈殿するため、使用前に必ずカートリッジを上下に往復10回以上振って混ぜる必要があった。さらに新品の場合、カートリッジのガラス面に沈殿物が付着していることが多いので、初回使用時のみ、上下に振る前に、手のひらに水平に挟んで往復10回以上転がすことが求められている。このように、使用前に振り混ぜるという作業が必須なため、高齢者や手が不自由な患者には扱いにくく、十分に混和できないことにより血糖降下作用にばらつきが生じる恐れがあった。

一方、最近処方されているライゾデグは、超速効型のインスリンアスパルトと持効型のインスリンデグルデク(商品名トレシーバ)を3対7の割合で含有しており、ノボラピッド30ミックスの後継に当たる製剤である。投与回数は同じく1日1~2回だが、ライゾデグは結晶化していないため、使用前の混和が不要である。ただし、空打ちや消毒、針の交換といった作業はノボラピッドミックス製剤と同様に行う必要がある。

オゼンピック