政策金利とは、国の中央銀行(日本の場合は日本銀行)が設定する金利です。金融機関の預金金利や貸出金利などに影響を与え、世の中に出回るお金を調整する役割があります。

そもそも金利とは、お金を借り入れするときに発生する利息(利子)の割合です。例えば金利が年1%であれば、1万円を借りたときに1年で100円の利子を支払う必要があります。

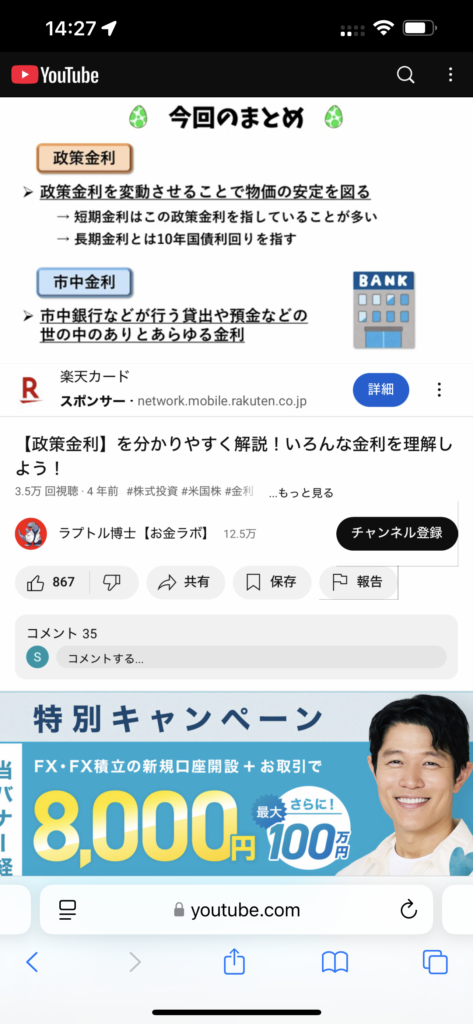

一般的にインフレ(物価上昇)傾向になると、中央銀行は政策金利を上げることで経済活動を抑制し、景気の過熱を抑えようとします。一方で、デフレ(物価減少)の傾向になると、政策金利を引き下げることで経済活動を活性化させ、景気の回復を促します。

政策金利の大きな目的は、「物価(景気)を安定させること」です。物価の安定を図ることで、あらゆる経済活動や国民経済を発展させることを目指しています。

景気が良い状態では物価が上昇する一方で、景気が悪くなると物価も減少傾向になります。政策金利は物価上昇の波を穏やかにして、景気が安定した状態を保つために活用されているのです。

出典・https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/bank/bank_knowledge/article_2501_00227/

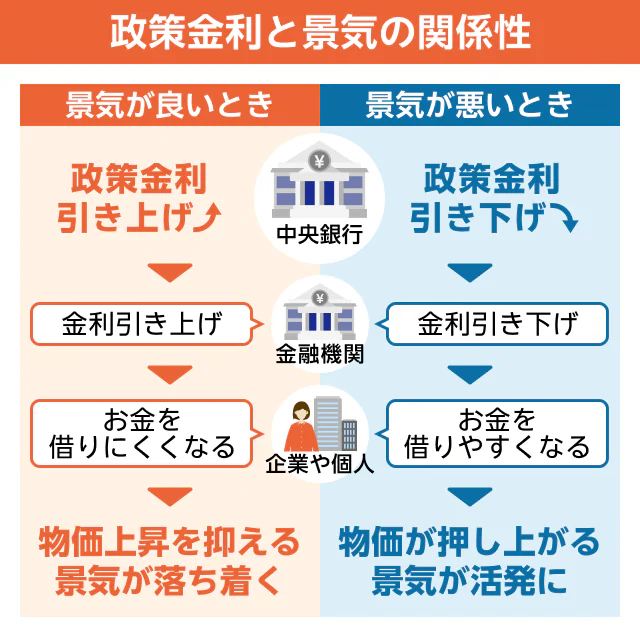

政策金利は景気の状況によって調整されます。以下では、景気が良いときと悪いときに分けて、景気と政策金利の関係性を解説します。

景気が良いとき(インフレ)

景気が良いときは、物価が上がりすぎないように、政策金利を引き上げます。企業の業績が良い状態では、商品の消費が活発になり、物価が上がっていくためです。

政策金利を引き上げると金融機関などの金利も引き上がり、企業や個人はお金を借りにくくなります。その結果、経済活動が落ち着き、物価の上昇も抑えられる効果が期待できます。

景気が悪いとき(デフレ)

景気が悪いときは、企業や個人が金融機関からお金を借りやすくして経済活動を活発にするために、政策金利を引き下げます。

政策金利を引き下げると金融機関などの金利も引き下がり、企業や個人はお金を借りやすくなるでしょう。その結果、企業は新規事業を起こしたり新規雇用を増やしたりして、事業活動が活発になります。また個人でも、住宅や学資などのローンを借りる人が増えるでしょう。このようにして経済活動を活発化させ、物価が押し上がる効果が期待できます。

経済全体を活性化させ景気を回復させるには、政策金利の引き下げが重要です。

政策金利の変化は金融機関だけでなく、以下3つの分野にも影響を与えます。

- 保有する金融商品(債券や株式など)

- 生活

- ビジネス

以下で詳しく見ていきましょう。

保有する金融商品(債券や株式など)への影響

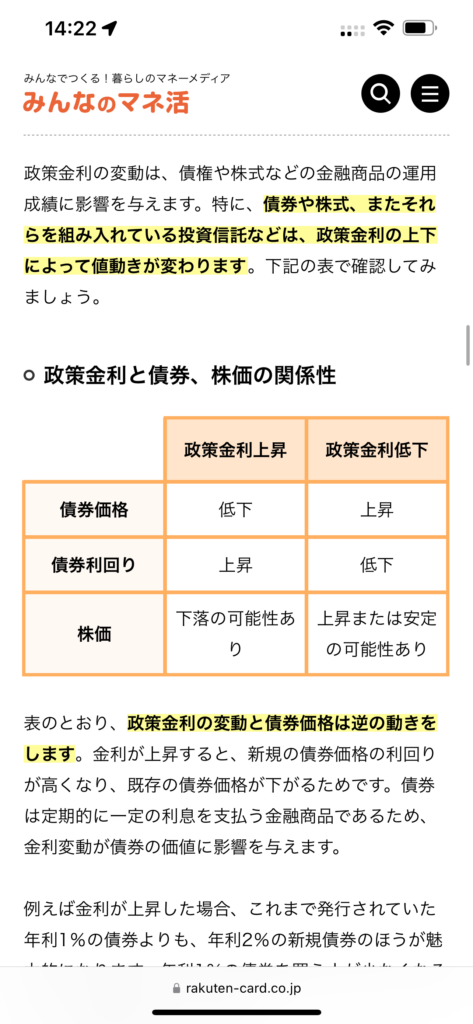

政策金利の変動は、債券や株式などの金融商品の運用成績に影響を与えます。特に、債券や株式、またそれらを組み入れている投資信託などは、政策金利の上下によって値動きが変わります。下記の表で確認してみましょう。

政策金利と債券、株価の関係性

表のとおり、政策金利の変動と債券価格は逆の動きをします。金利が上昇すると、新規の債券価格の利回りが高くなり、既存の債券価格が下がるためです。債券は定期的に一定の利息を支払う金融商品であるため、金利変動が債券の価値に影響を与えます。

例えば金利が上昇した場合、これまで発行されていた年利1%の債券よりも、年利2%の新規債券のほうが魅力的になります。年利1%の債券を買う人が少なくなるため、債券価格が下がります。

一方で、金利が下がった場合、すでに発行されている年利2%の債券は、年利1%の新規債券よりも利回りが良く魅力的なため債券価格が上がる仕組みです。

株式を含む投資信託の場合は、政策金利が上昇すると企業の借入コストが増加し、経済全体の成長が抑制される傾向にあります。企業収益が減り、株価が下がる可能性があるため、株式を含む投資信託の価格も下落するリスクが高まるでしょう。

生活への影響

政策金利は、私たちが日常生活の中で金融機関などからお金を借りたり、預けたりするときに影響を受けます。

例えば、銀行にお金を預けている場合で考えてみましょう。政策金利が低い場合は預金金利も低くなる傾向があり、銀行にお金を預けていても利息がほとんど増えません。

一方、政策金利が高い場合は預金金利も高くなるため、預金することでより多くの利息を得られます。

家を買う場合も影響があります。住宅ローンの変動金利は政策金利に影響を受けるため、政策金利が低いとローンの金利も低くなる傾向があり、毎月の返済額を抑えられます。反対に、政策金利が高いと住宅ローンの金利も高くなるため、住宅購入の負担が大きくなる可能性があります。

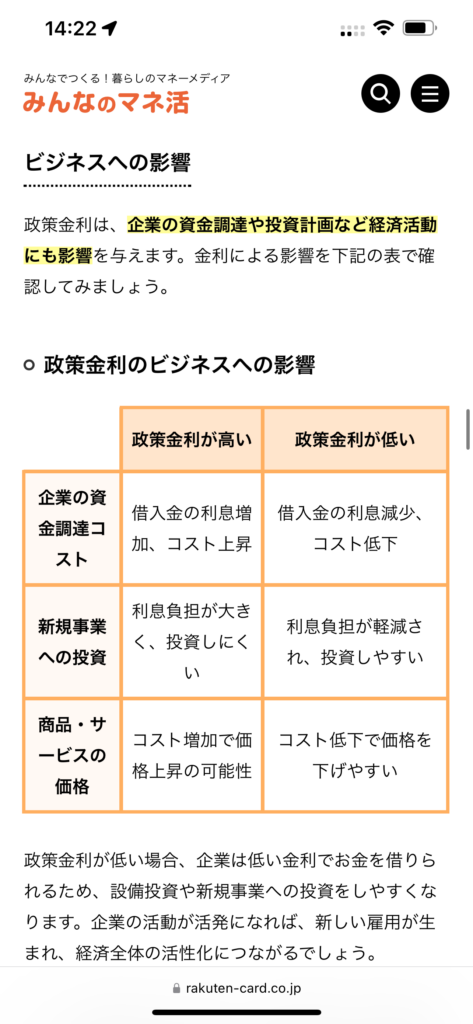

ビジネスへの影響

政策金利は、企業の資金調達や投資計画など経済活動にも影響を与えます。金利による影響を下記の表で確認してみましょう。

政策金利が低い場合、企業は低い金利でお金を借りられるため、設備投資や新規事業への投資をしやすくなります。企業の活動が活発になれば、新しい雇用が生まれ、経済全体の活性化につながるでしょう。

一方、政策金利が高い場合、企業は高金利で資金を借りる必要があり、資金調達コストが増加します。そのため、新規投資や事業拡大を控える企業が増え、経済活動全体が停滞する可能性があります。

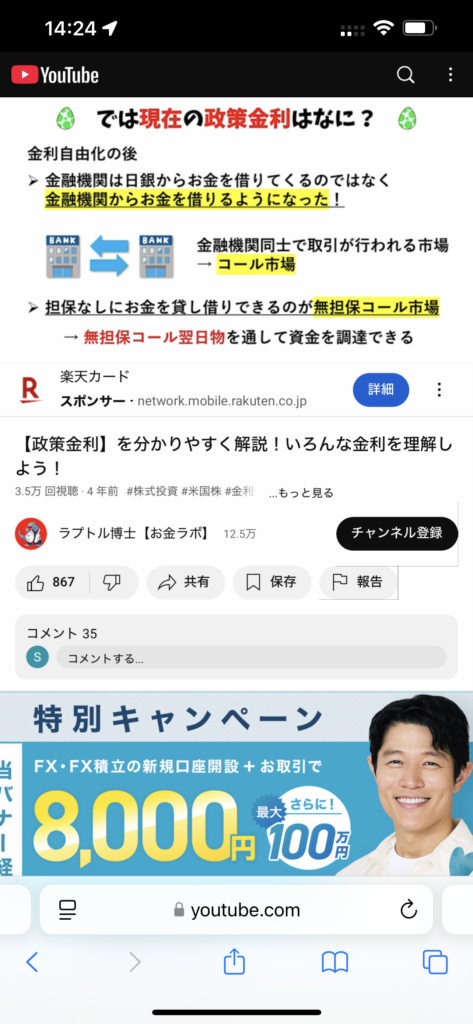

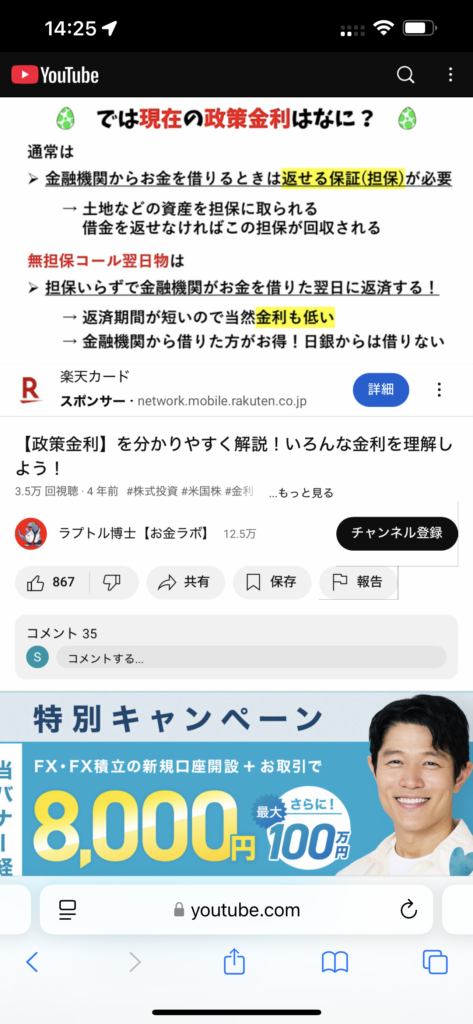

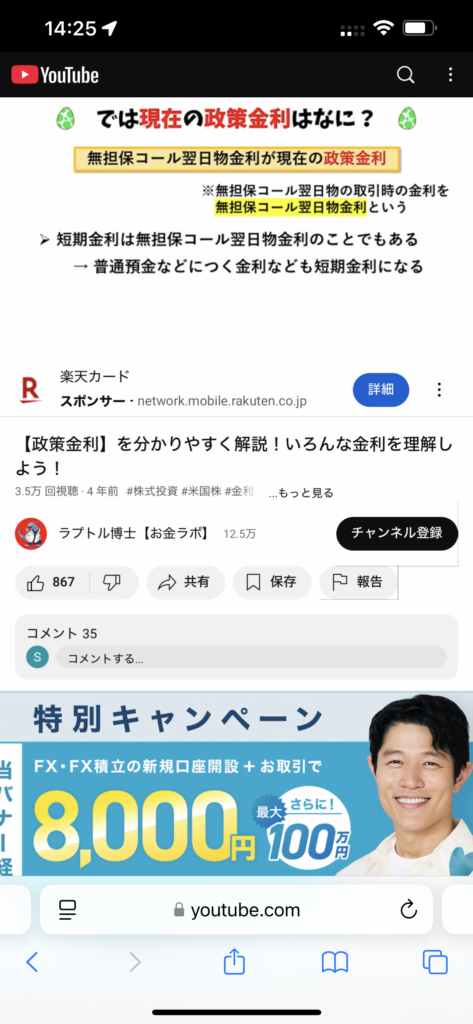

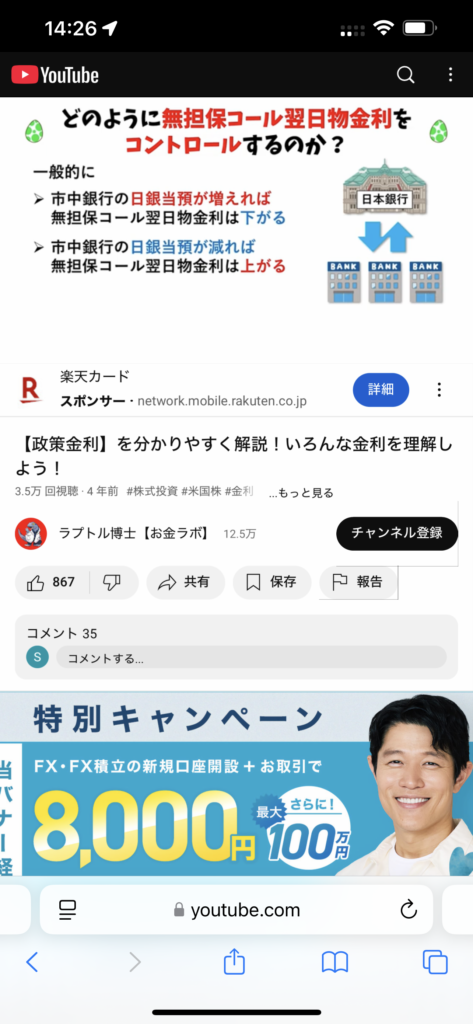

公定歩合操作

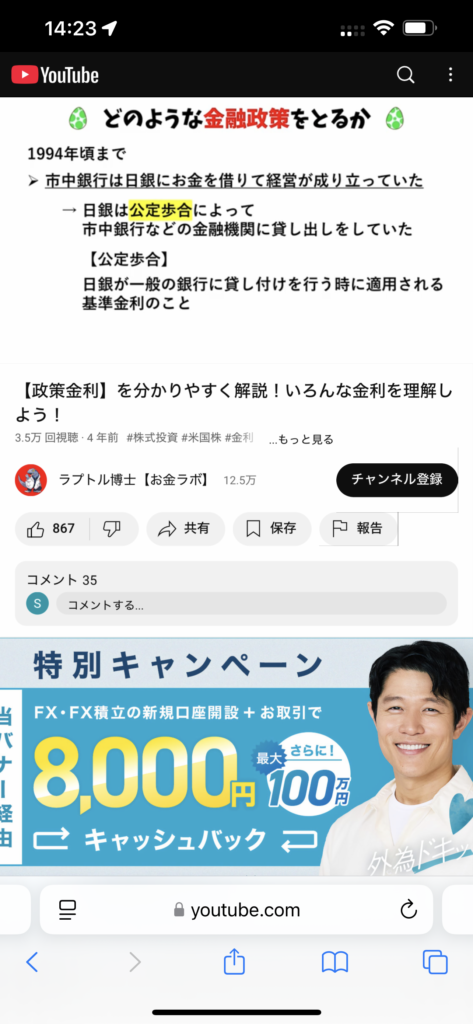

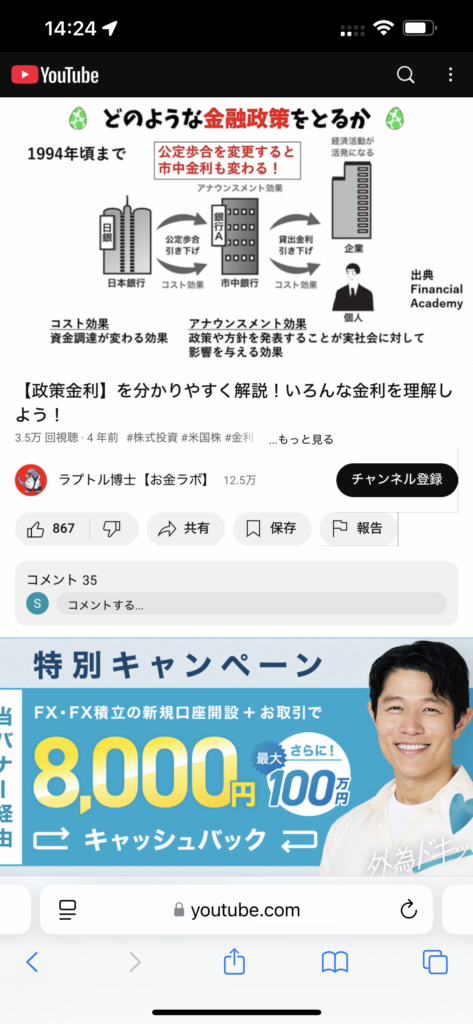

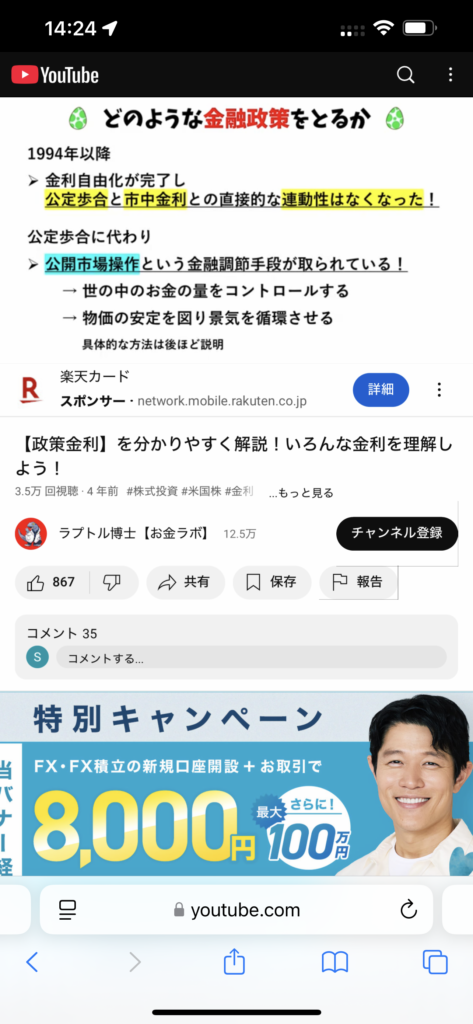

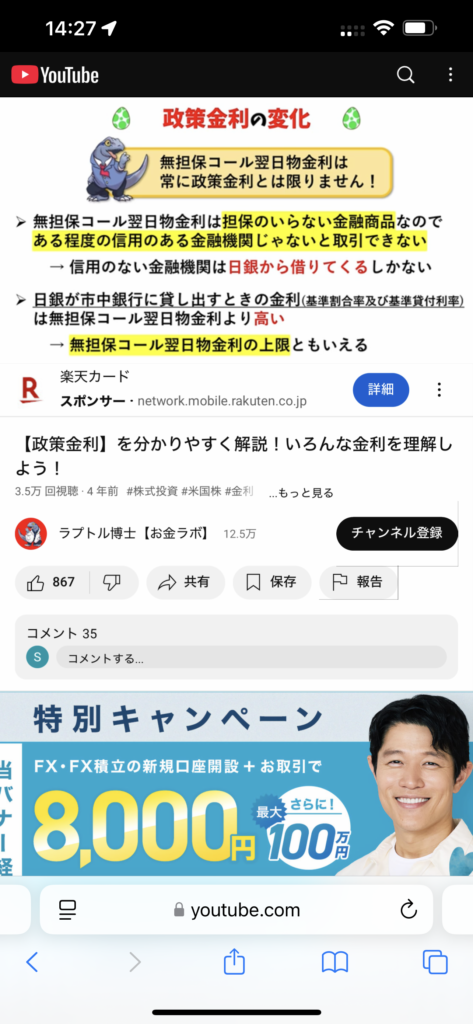

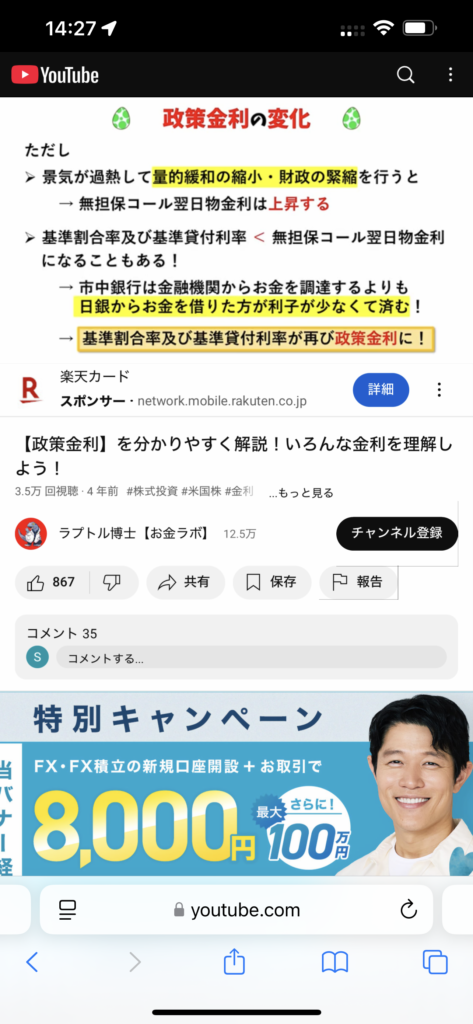

公定歩合操作とは、かつて中央銀行が民間銀行にお金を貸し出すときに適用していた金利である「公定歩合」を調整して、経済をコントロールしようとする金融政策です。

景気を刺激したいときは公定歩合を引き下げ、民間銀行がより低金利で資金を調達しやすくすることで、企業や個人への融資を促進していました。

しかし、1994年の金利自由化以降、公定歩合は直接的に預金金利に影響を与えることがなくなり、名称は「基準割引率」および「基準貸付利率」に変更されました。