- 膀胱炎は若い女性に多い病気ですが、中高年でも珍しくありません。膀胱炎は、肛門付近に付着している大腸菌や、皮膚の常在菌などが尿の出口からさかのぼって侵入し、膀胱内で増殖することによって発症します。男性と比べると、尿の出口から肛門や膀胱までの距離が短く、細菌が侵入しやすいため、膀胱炎は女性に多い病気です。

- A抗生物質の飲み薬で治療しますが、こまめな水分摂取も大切です。膀胱炎の治療には、出された抗生剤を飲みきることが重要です。中途半端に切り上げると治療がやり直しになるリスクが高いのみならず、薬が効かない菌へと変化して治りにくくなってしまいます。

さらに、水分をこまめにとって尿を多く出すことで、膀胱内を洗い流して物理的に細菌の量を減らすことも欠かせません。

- 普段からこまめに水分を取ることや、トイレを我慢しないことなどが大切です。膀胱炎を予防するためには、膀胱内を清潔に保つことが重要です。細菌は、尿の出口から尿道を通って膀胱へと入り込んできますので、定期的に排尿して尿道を洗い流すことが大切です。特に女性の場合は、お尻を拭くときに前から後ろへと優しく拭くように心がけたり、ウォッシュレットを使いすぎないこともおすすめです。

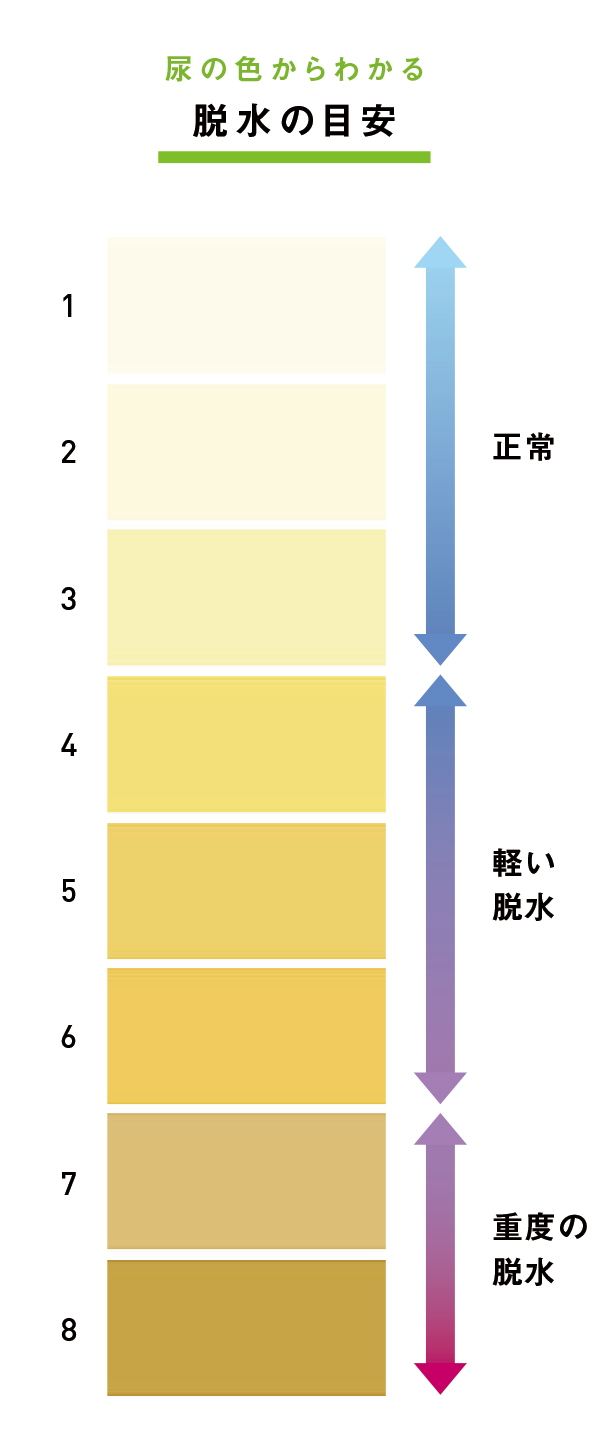

- 尿の色の濃さが参考になります。尿の色合いで脱水の程度を知ることができます。右の図の、薄い黄色から琥珀色まで8段階の色見本を参考に、上から1‐3番目の色合いを目標に水分量を調整してください。

- お水を小分けにとることがおすすめです。普段の水分補給には水がおすすめです。アルコールや、カフェインの入った飲み物には尿を増やして脱水を助長する作用があるため、とりすぎないように注意が必要です。

- お茶の中では、麦茶やそば茶といった穀物から作られたお茶にはカフェインが含まれませんので、水の代わりとしても良いでしょう。年齢を重ねるにつれて、体内の水分量が減ります。若年者に比べて高齢者では約10% 少なく、体重の50%程度にとどまります。さらに加齢と共に口渇を感じにくくなっており、気づかないうちに脱水症状を起こしやすく注意が必要です。

体内にとどめられる水分量には制限がある一方で、呼吸や発汗などで徐々に水分を失ってゆきます。従って水分は一度にたくさん飲むのではなく、小分けに少しずつ飲むのがおすすめです。