pMDI:(加圧噴霧式定量吸入器)

ガスの圧力で薬剤を噴射します。

吸入するときは、薬の噴射と薬を吸い込むタイミングを合わせる必要があります。

DPI:(ドライパウダー定量吸入器)

粉末の薬剤を、自分で吸い込むタイプの吸入器

SMI:(ソフトミスト定量吸入器)

ゆっくりと噴霧される吸入液を吸い込むタイプの吸入器です。

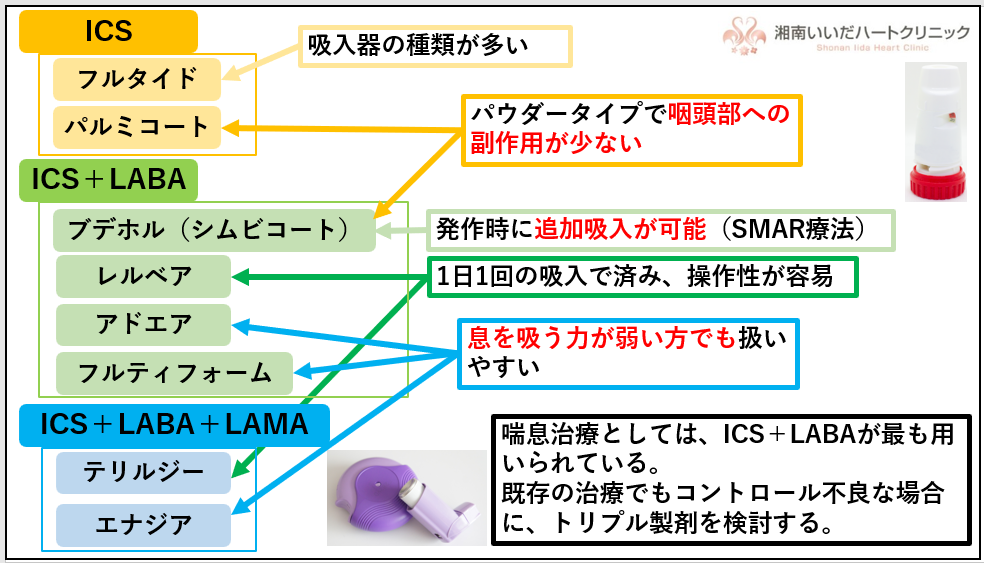

吸入ステロイド(ICS)

フルタイド(フルチカゾン)

吸入器の種類が多く、患者さんに合ったものを選びやすいという特徴があります。

パルミコート(プテソニド)

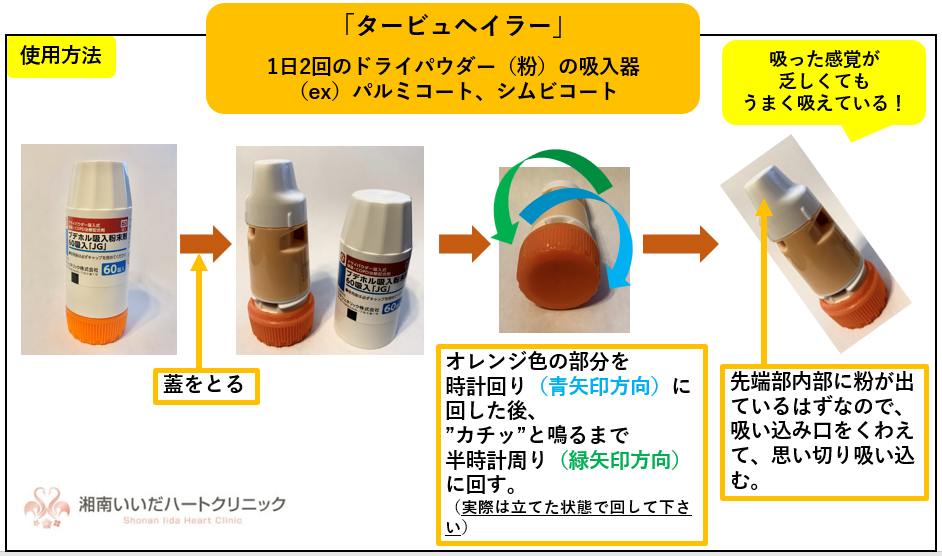

「タービュヘイラー」と呼ばれるパウダー(粉)タイプの吸入ステロイドです。

吸入ステロイド(ICS)+長時間作用性β2刺激薬(LABA)

ブデホル(シムビコート)

ブデホル(シムビコート)は、即効性のある成分も含まれる為、発作時に追加吸入することもでき(SMART療法と呼びます)ます。

また無味無臭で違和感が少なく、咽頭部への副作用が少ないこともメリットです。実際、ブデホルを使用いただいた当院の患者様でも咽頭部症状を認めた方は数少ないです。

デメリットとしては、デバイスとして用いられる「タービュヘイラー」の操作性がやや難しい為、処方時には必ず使い方を指導しております。また、他の吸入薬と比較すると薬価が高いという点も挙げられます。

※ 尚、ブデホルとシムビコートの違いは、ジェネリック(ブデホル)か先発品(シムビコート)かの違いですので、どちらを選択するかは当院ではなく”薬局の判断”となります。

レルベア

レルベアは、1日1回の吸入で済み、操作性が簡単で最も安価というメリットあり。

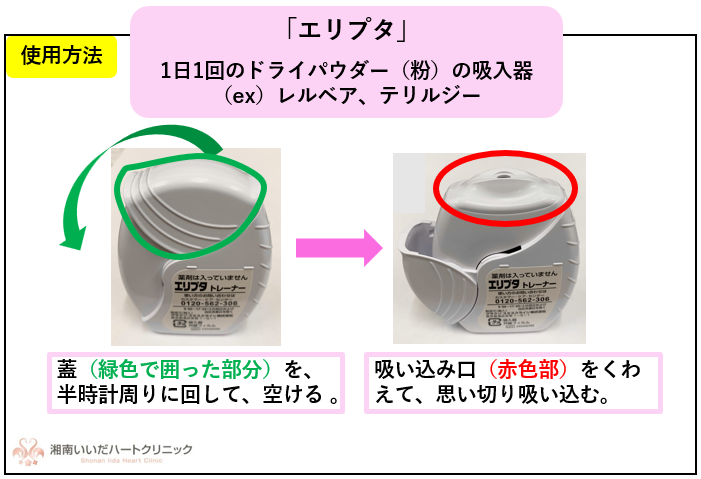

「エリプタ」と呼ばれる特殊なデバイスで、吸入器の中にドライパウダー(粉末)がセットされており、吸い込み口から思い切り吸い込んで吸入します。シンプルなデバイスである為、処方されるケースを多く見かけます。

一方、粉っぽいと感じられる方が多く、粒子の大きさもやや大きめの為、咽頭部への副作用がやや高めな点がデメリットとなります。

アドエア

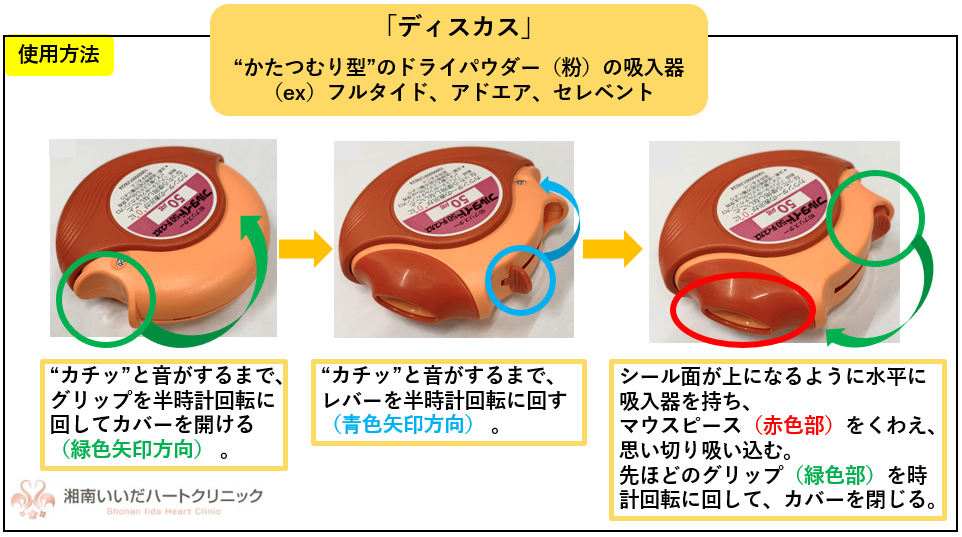

アドエアは、“かたつむり”型の「ディスカス」と呼ばれるデバイスが一般に用いられます。しっかり息を吸える方に向いています。

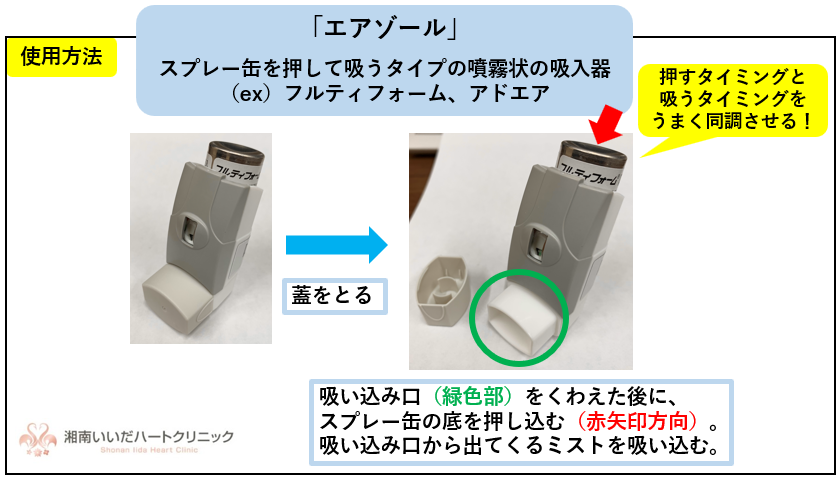

一方、息を吸う力が弱い方でも扱いやすい「エアゾール」と呼ばれる噴霧型のデバイスもあり、幼児や高齢者でも扱いやすいというメリットが特徴です。

エアゾールタイプは、「シュッ」と噴霧された時に、しっかり吸い込まなければならない為、慣れない初めのうちは上手に吸入できない可能性が高いです。

またのどに直接噴霧される為、咽頭部への副作用はシムビコートよりもやや高めな点がデメリットとなりますが、いずれが良いかという明確な結論は未だ出ておりません。

フルティフォーム

アドエアと同様、息を吸う力が弱い方でも扱いやすい「エアゾール」のデバイスがあり、幼児や高齢者でも扱いやすいというメリットが特徴です。

吸入ステロイド(ICS)+長時間作用性β2刺激薬(LABA)+長時間作用性抗コリン薬(LAMA)

テリルジー

レルベアと同じ「エリプタ」と呼ばれるデバイスで、しっかり強く吸い込む必要がある為、使い初めは吸った瞬間にむせてしまうことがありますが、次第に慣れていきます。

操作性がエナジアに比較してやや簡易というメリットがあります。

エナジア

比較的新しいトリプル製剤となります。

「ブリーズヘラー」と呼ばれるカプセルを埋め込む特殊なタイプのデバイスで、ゆっくり吸い込むだけで効果を得られる為、息を吸う力が弱い方でも扱いやすいというメリットがありますが、逆に強く吸ってしまうとむせてしまうことがあります。

操作性がテリルジーに比べやや劣る為、最初は煩雑に感じることがあります。