熱海城はかつての戦国大名たちが建てたお城ではなく、築城を熱望したものの果たし得なかったお城。

江戸時代の展示をはじめ、展望台や足湯、ゲームセンターなど、みんなが楽しめるお城として建てられました。

お城があるのは熱海の景色が一望できる、錦ヶ浦の山頂。熱海駅から車やタクシーで10分ほど。バスやロープウェイでも行くことができます。

熱海城 1階

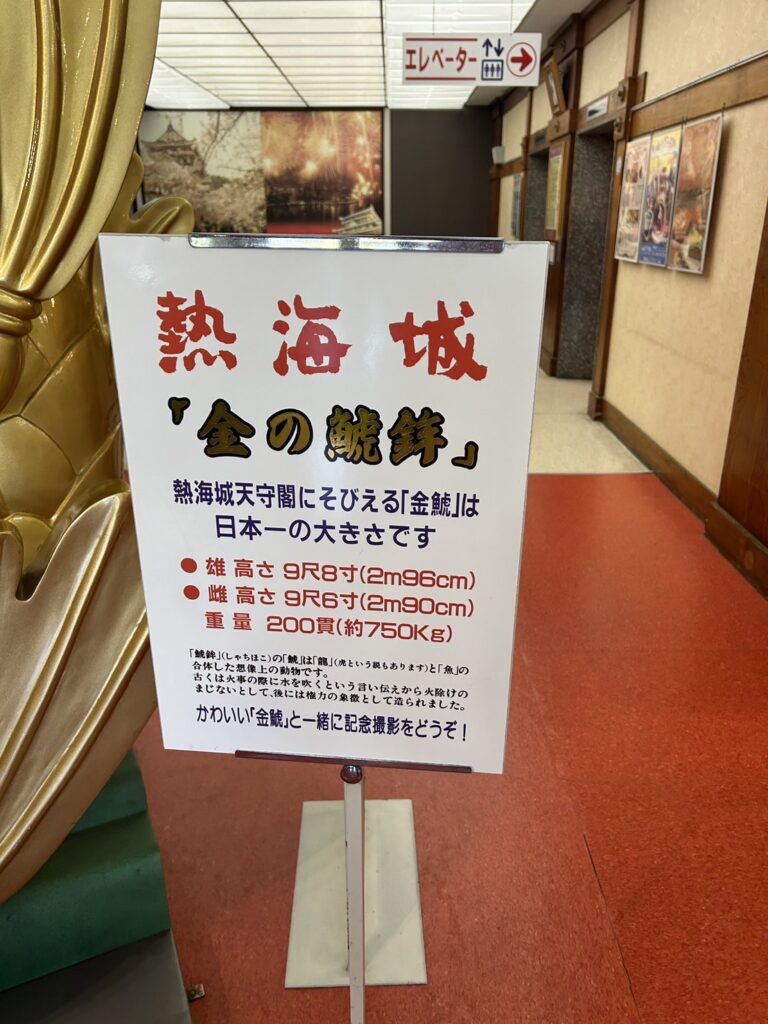

熱海城の1階に入るとすぐに金鯱が出迎えてくれます。古くは火事の際に水を吐くという言い伝えから日除けのまじないとして讃えられ後に権力の象徴となったようです。

ちなみにこの金鯱は日本一の大きさです。

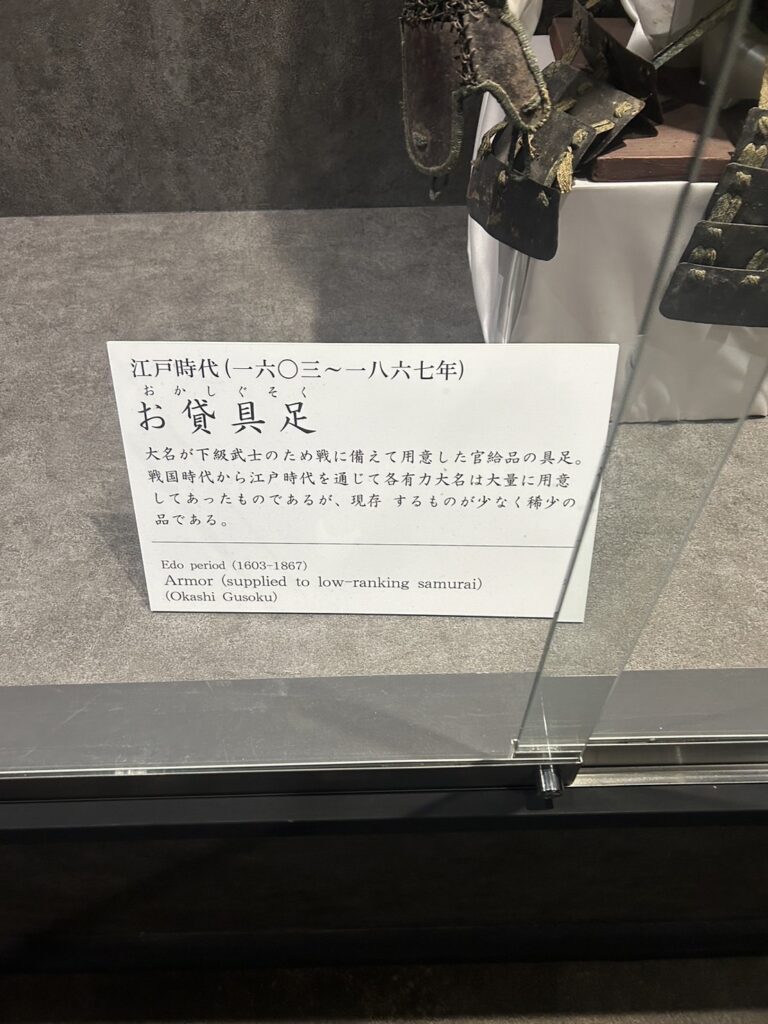

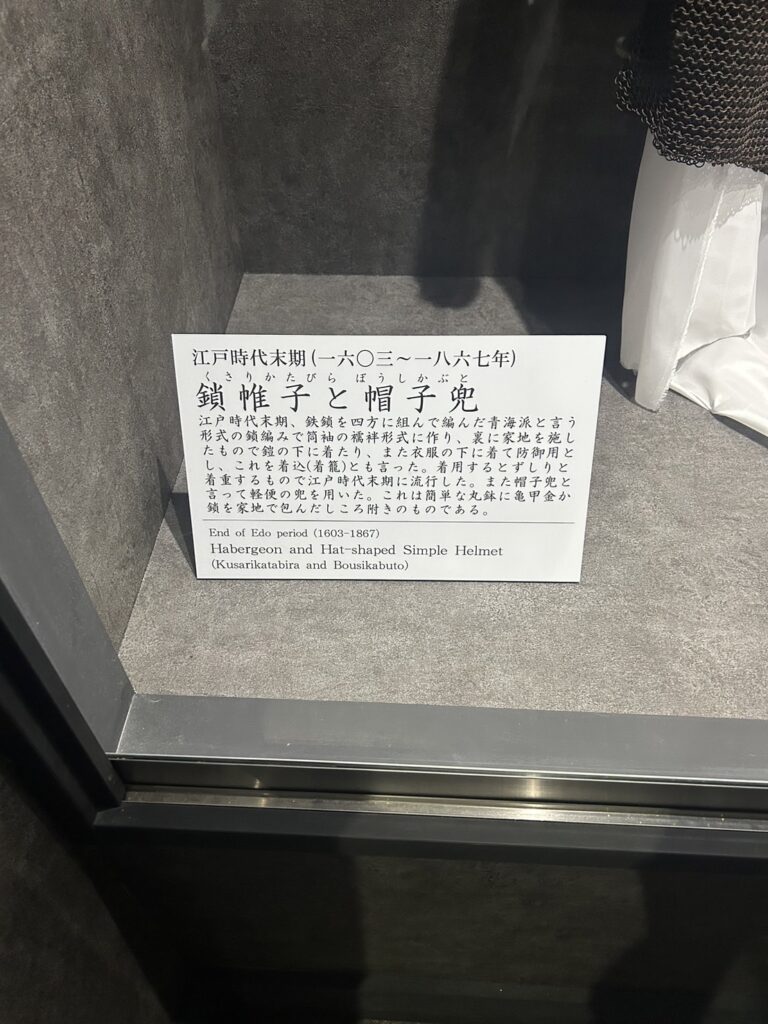

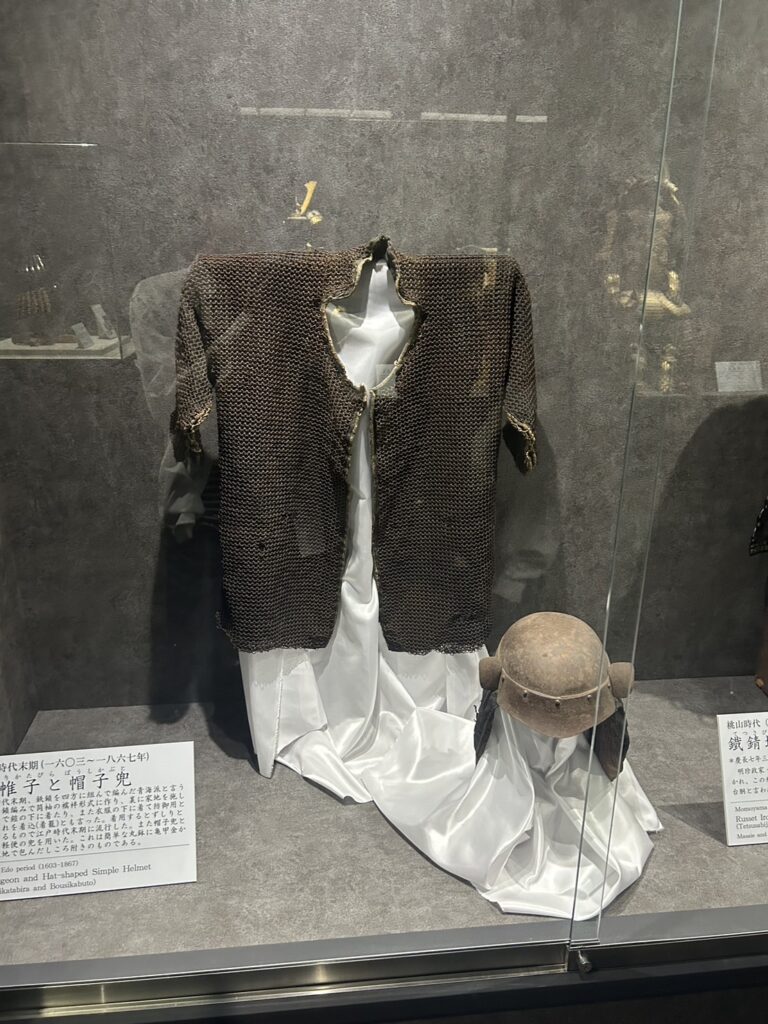

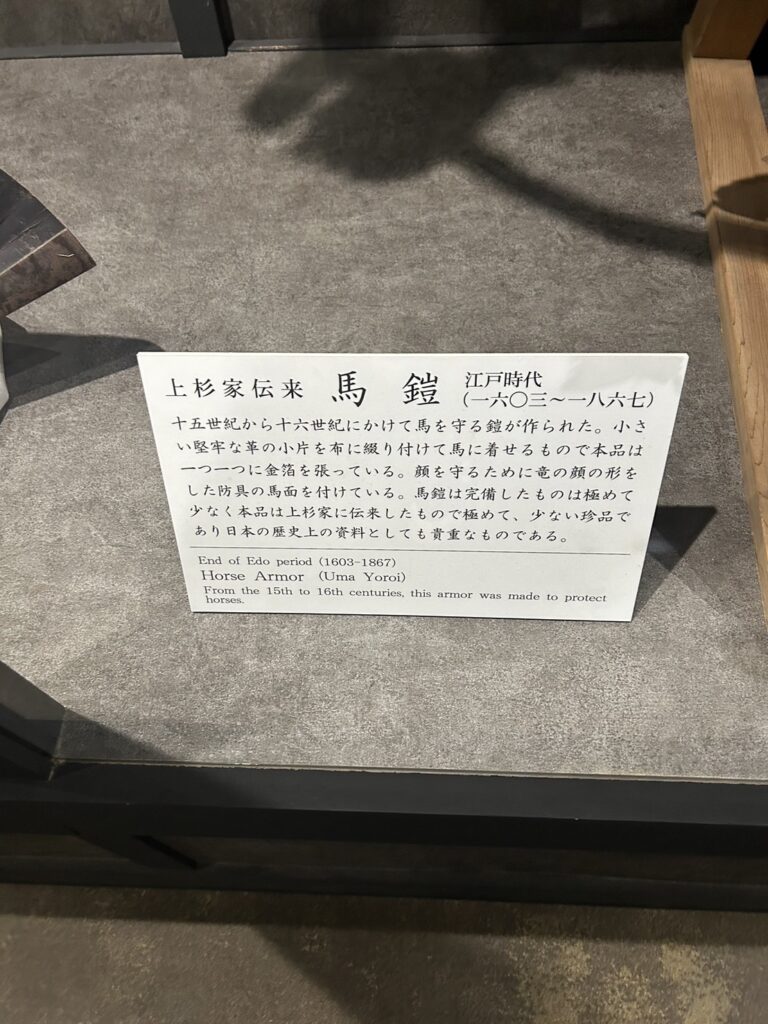

さらに奥に進んでいくと武家資料館が広がっており日本の甲冑や日本刀などの武具は、その目的である兵器としての実用品だけではなく、当時の皮革・漆・染織などの技術が結集した美術品と値が評価されています。

西洋人が最初に注目し欧州や米国では、日本の甲胄武具を展示するサムライミュージアムが開業しています。

なぜ戦場の消耗品であるこれらが美術品として評価されたのでしょうか?それは武士が、死に潔く費用を惜しまず、これらを用い、甲冑武具の製作者も武士のために一品一品精鍛を込めて作ったからです。

また、これらは着用者の社会的地位や家の由緒、美意識を象徴する役割を持っていました。

お貸道足

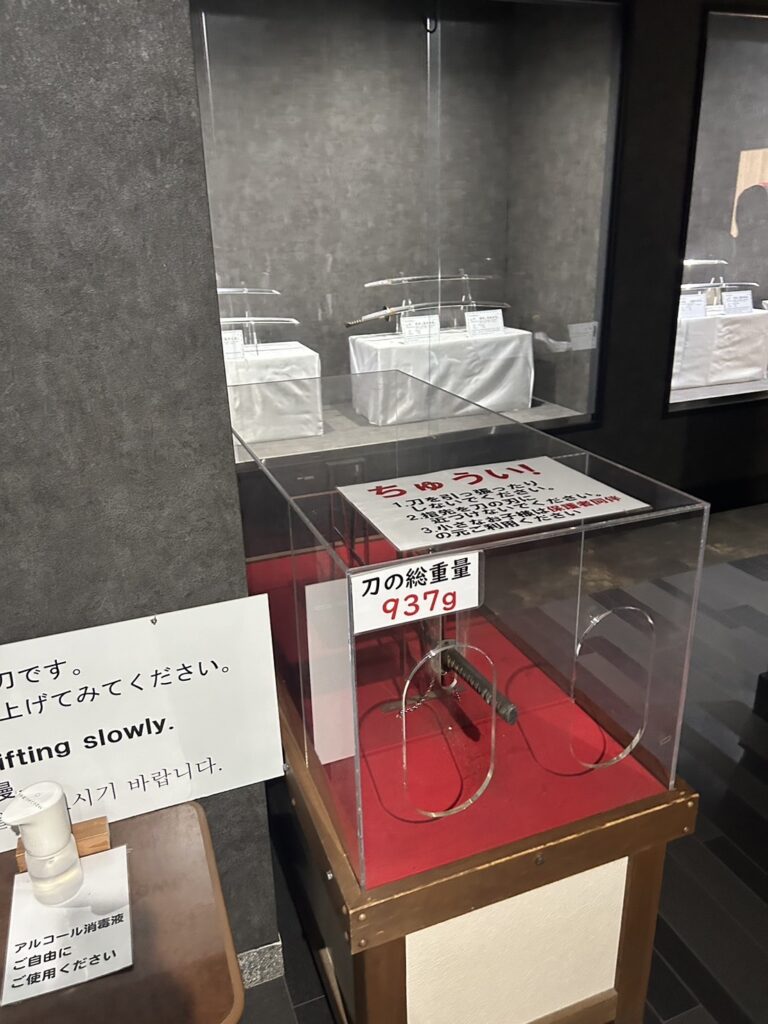

有村次左衛門 名刀「孫六兼元」

ペリー来航をきっかけに、江戸幕府の鎖国政策の変更を求めて、大老井伊直弼は、反対する人々を捕え、死罪・遠島に(安政の大獄1858〜9年)。反対勢力の恨みをかった井伊直弼は、水戸藩の脱藩者と薩摩藩士 有村次左衛門により、1860年3月3日の「桜田門外の変」にて暗殺されました。このとき、井伊直弼の首を切ったのは、薩摩示現流の達人であった有村で、名刀「孫六兼元」によるものということです。

実際に日本刀を持つことができるコーナーもあり、その重さにちょっとびっくり。

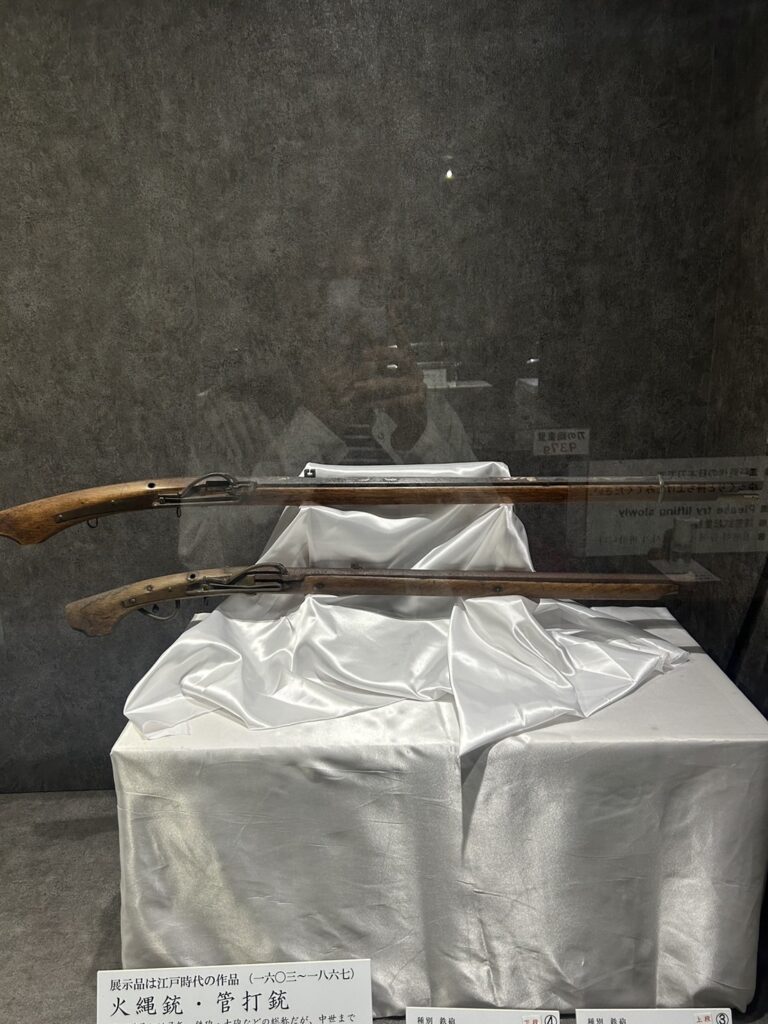

火縄銃

1543年に種子島に伝来したヨーロッパの鉄砲である。鉄砲はその後急速に国内に普及し、合戦は集団的銃撃戦の場と従来の築城・甲胄・戦術と軍編成などを武田の騎馬隊を撃破した「長篠の合戦」は信長が機能的な銃隊の利用法を考案した画期的な戦いであった。

1階を見たら、次は最上階の6階に移動。そこから下に降りていくルートがおすすめです。6階にあるのは天守閣展望台で、地上43m、海抜160mの高さから360度景色を楽しむことができます。

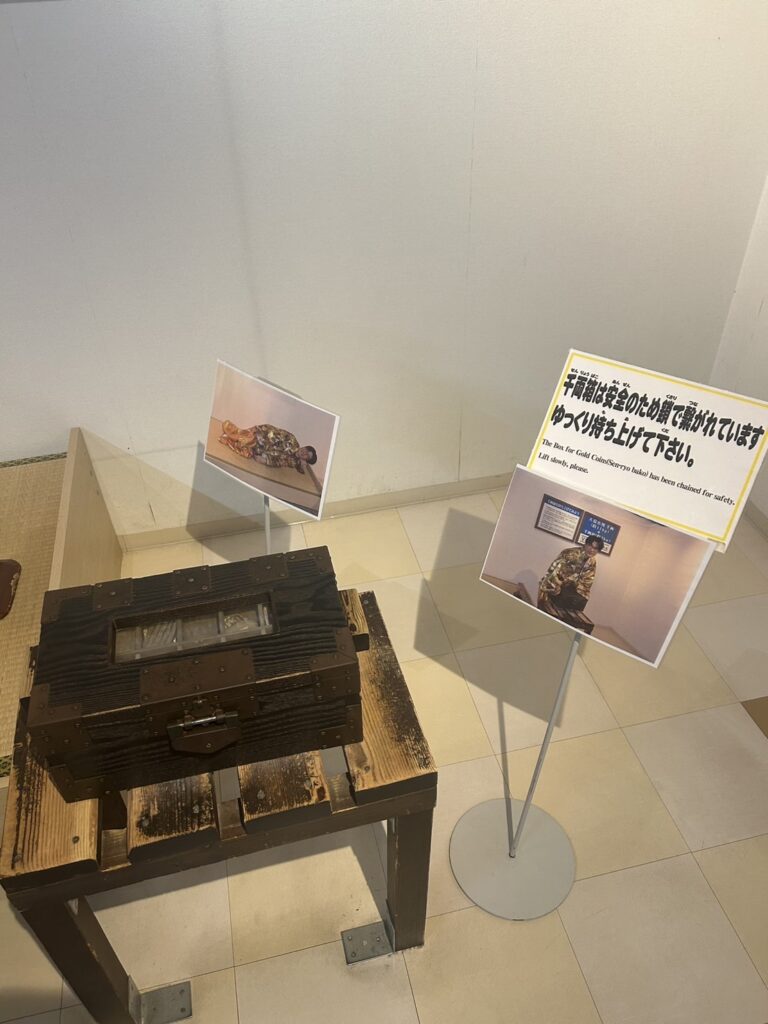

千両箱

千両箱は正式には金箱と呼ばれ、1両小判を千枚入れた物です。

江戸時代には、金貨、銀貨、銭貨の3種類の貨幣が使われていました(三貨制度)。

金貨は小判1枚=1両を基準として、それ以下を4進法の単位で表す貨幣(1両=4分=16朱)

江戸時代初めに作られた小判は、1両分15gの金に銀を加えたもので約18g。

政府の財政悪化にしたがい、金の割合が低くなり江戸後期の小判の重さは約10gで、その内全は約6gしかなかった。

千両箱の他にも500両用·2000両·3000両入る

物などもあった。

この千両箱(複製)には天保小判(11.3グラム)

1000枚分の重りが入っています。

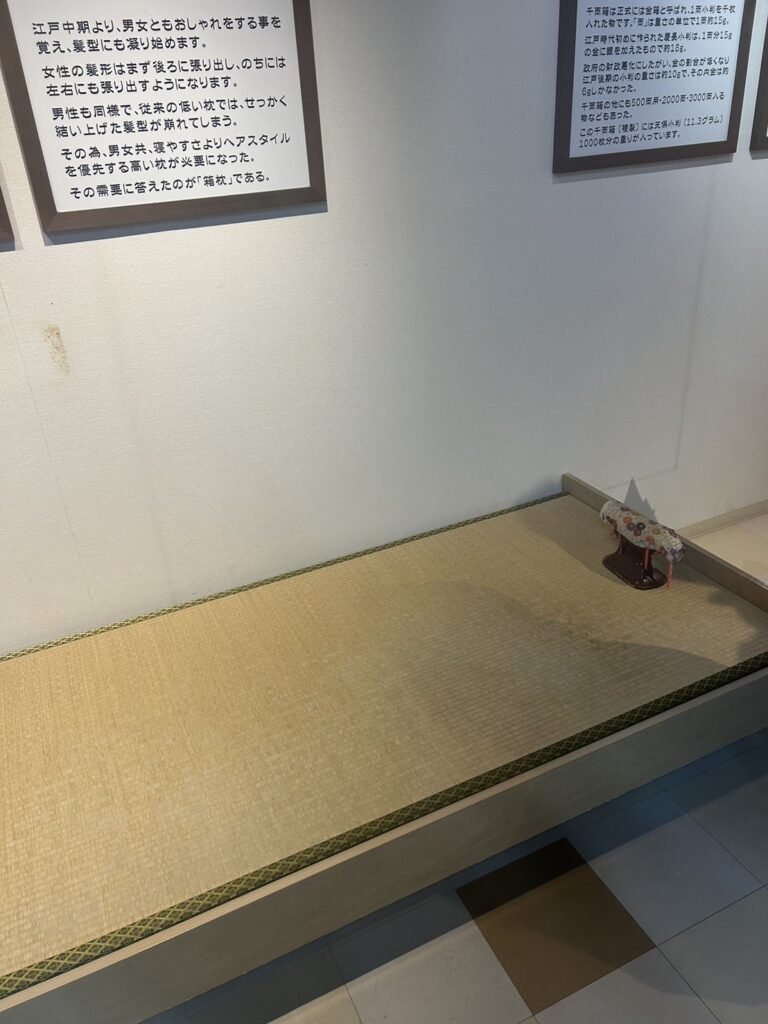

箱枕

江戸中期より、男女ともおしゃれをする事を

覚え、髪型にも凝り始めます。

女性の髪形はまず後ろに張り出し、のちには

左右にも張り出すようになります。

男性も同様で、従来の低い枕では、せっかく

結い上げた髪型が崩れてしまう。

その為、男女共、寝やすさよりヘアスタイル

を優先する高い枕が必要になった。

大名駕籠

熱海城の2階に展示してあります大名駕籠をモデルに、現代人の体格に合わせて複製したものです。昔の物は現代人の体格では小さすぎる様です。

肥え桶