カルシウム拮抗薬の種類

カルシウム拮抗薬は主に、ジヒドロピリジン系と非ジヒドロピリジン系に分かれます。

ジヒドロピリジン系

血管を拡張させる作用がメインで、心臓に対する作用は少なく、主に高血圧の治療に使用されます。

非ジヒドロピリジン系

血管拡張作用は弱いため高血圧で使われることは少ないですが、脈拍をゆっくりにしたり、心臓の収縮力を低下させるため、主に不整脈のコントロールに使うことが多いです

| ジヒドロピリジン系 | アムロジピン (ノルバスク) ニフェジピン (アダラート) シルニジピン (アテレック) ベニジピン (コニール) アゼルニジピン (カルブロック) |

| 非ジヒドロピリジン系 | ベラパミル (ワソラン) ジルチアゼム (ヘルベッサー) |

カルシウム拮抗薬の効果と使い分け

他にもT型やN型のカルシウムチャネルも阻害する薬は腎臓保護作用や、頻脈を防ぐ作用があるとも言われ、これらを有するアゼルニジピン(カルブロック)、シルニジピン(アテレック)、ベニジピン(コニール)などを好んで使う医師もいます。

また、冠攣縮性狭心症という、心臓の血管が痙攣するタイプの狭心症にはベニジピン(コニール)、ニフェジピン(アダラート)、ジルチアゼム(ヘルベッサー)が良く使われるなど、疾患によっても変わってきます。

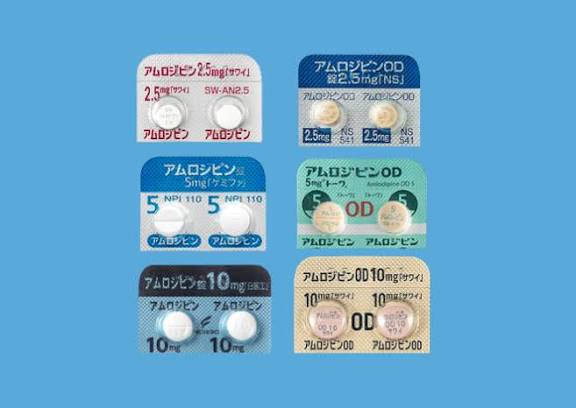

アムロジピン (ノルバスク)

血中半減期が長いため、1日を通じて安定した降圧作用を得られます。

ニフェジピン (アダラート)

昔は徐放剤がなかったため、急激に効き血圧が低下して脳梗塞が増えたり、薬が切れる時に心筋梗塞が増える可能性を指摘されました。しかし現在はアダラートLという徐放剤、さらにアダラートCRという外層部と内核錠がありさらにゆっくり放出される薬があり、多く使用されています。

アダラートの最大量である80mgは、カルシウム拮抗薬の中で最も降圧作用が強いと考えられます。

ただし、高用量で使用した場合は浮腫や顔面紅潮などの副作用が出やすいので注意です。

冠攣縮性狭心症では第一選択薬として使われることも多い薬です。

アゼルニジピン (カルブロック)

T型カルシウムチャネルもブロックする。T型チャネルは腎臓に分布しており、腎臓を保護する作用があると言われている。

シルニジピン (アテレック)

N型カルシウムチャネルも遮断することで、交感神経末端からのノルアドレナリンの放出を抑える作用も併せ持つ。これによりカルシウム拮抗薬による心拍数の上昇など心臓への悪影響を減らせる可能性があリます。

他にも、脚のむくみの副作用を起こしにくいと言われており、他の薬からの切り替えでむくみが改善したという報告もあります。

ベニジピン (コニール)

T型とN型のカルシウムチャネルもブロックします。

冠攣縮性狭心症に良く使われています。

ベラパミル (ワソラン)

心拍数を抑える効果が高いので、脈が速くなるタイプの不整脈 (心房細動など)に良く使われます。定期的に飲む場合は1日3回ですが、動悸がした時だけ頓服で飲む方法もよく使われます。

ジルチアゼム (ヘルベッサー)

ベラパミルと似ていて、心拍数を抑える作用があります。徐放剤があるため1日1回の投与で済む剤型があるのが便利です。

また、冠攣縮性狭心症の第一選択薬としても良く使われます。