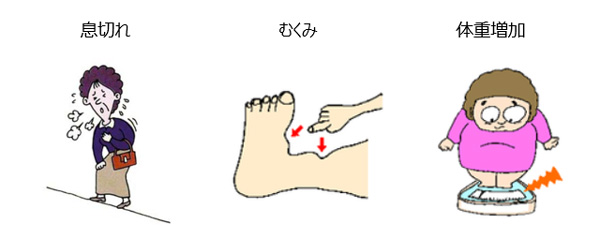

心不全になると、心臓から十分な血液を送り出せなくなり、体に必要な酸素や栄養が足りなくなるので、坂道や階段で息切れがしたり、疲れやすくなります。腎臓に流れる血液が少なくなって尿の量が減り、水分が体内に貯留してくると、足の甲やすねのあたりがむくんだり、体重が1週間で2~3キロ増加したりします。やがて、体の中で血液が滞る「うっ血」が進むと、腹部膨満や、さらに呼吸が苦しくて横になって眠れない「起坐呼吸」といったような状態になることもあります。

息切れや足のむくみは、心不全の患者さんで頻度の多い初期症状ですので、これらの症状が出現した際には、一度専門の医療機関の受診をお勧め致します。

起座呼吸は、座位をとることで心臓へ戻る血液を減らし、呼吸を楽にしようとする現象です。

起座呼吸とは、臥位になると出現し、座位になると改善する呼吸困難です。特に、心不全の診断や重症度を判断する指標となります(表1)

1 起座呼吸の発生機序(図1)

血液は、立位や座位(=起きているとき)では、重力の関係で足のほうに多く分布します。しかし、臥位(=下肢が心臓と同じ高さになる体位)になると、足のほうにあった血液が心臓に戻ってくるため、静脈還流量(=前負荷)が増加します。

通常、臥位によって増加した前負荷は、心拍出量の増加により代償されます。しかし、心不全患者の場合、心機能が低下しているため、増加した前負荷に見合った心拍出量が得られず、臥位による容量負荷を代償しきれません。その結果、左心内から肺静脈へと血液がうっ滞し、肺の静脈圧が上昇します。すると、血液中の水分が肺胞内に滲み出て、ガス交換ができなくなってしまうのです。

心臓の収縮機能の低下により起こるHFrEFに対しては、ACE阻害薬もしくはアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)を基本に、β遮断薬などを追加する。一方、心臓の拡張機能の低下(拡張不全)によるHFpEFに対しては、主に利尿薬が用いられる。

利尿薬は心不全患者のうっ血に基づく労作時呼吸困難、浮腫などの症状を軽減するのに有効な薬剤として位置付けられている。ループ利尿薬を基本に、効果不十分であればサイアザイド系利尿薬との併用、それでも体液貯留が改善されなければ、水のみを選択的に排出するV2受容体拮抗薬のトルバプタン(サムスカ)が併用されることもある。心不全はどちらかというと体内の水分が過剰な状態に陥りやすく、脱水のリスクは一見低いが、心機能の低下した心不全患者に利尿薬が効き過ぎると、一転して脱水のリスクが高まる。

加えて、心不全患者の多くは、様々な併存疾患を持つ。中でも腎機能の低下は顕著で、慢性腎臓病(CKD)が高率に合併しているとの報告もある。これには、(1)心拍出量(1分間に左右の心室から送り出される血液量)の低下により、腎血流量も低下する、慢性腎臓病の急性増悪を起こす恐れもあるため、日ごろから脱水を来さないよう注意が必要だ。