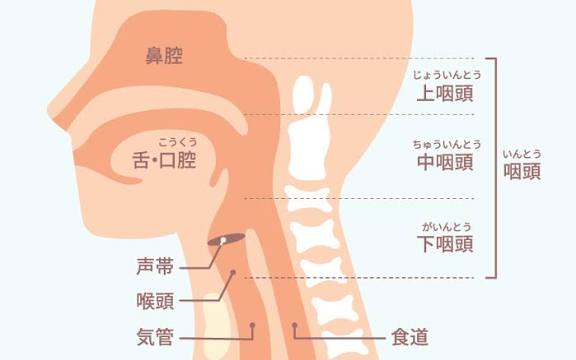

睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に空気の通り道である気道が塞がってしまうことで、呼吸が妨げられる病気です。

睡眠中は、舌の筋肉の緊張がゆるんで気道が狭くなります。肥満でのどに脂肪がついて狭くなっている人は、寝ている時にさらに気道が狭くなり、呼吸がしにくくなります。

睡眠中に呼吸が妨げられると、血液中に取り入れられる酸素の量が減少し、全身が低酸素状態となります。

このような状態を毎晩繰り返していると、血管に少しずつダメージが蓄積していきます。すると、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、糖尿病、脳卒中などの病気が引き起こされる危険があります。

睡眠時無呼吸症候群は、いびきや眠気のようなわかりやすい症状だけが問題なのではありません。むしろ、生活習慣病の悪化や突然死を招く病気であることが本質だと知っておいてください。

まず、高血圧は心臓・血管を損傷するため、放置してしまうと心臓、腎臓、脳などの疾患リスクを高める怖い病気です。

高血圧の大きな原因は塩分の過剰摂取です。ほかにも肥満、飲酒、運動不足、ストレス、喫煙も原因になります。

高血圧の診断は、診察室での計測で、収縮期血圧(最大血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)が90mmHg以上で診断されます。

睡眠時無呼吸症候群の人は、寝ている間に止まった呼吸を再開するたびに、本人は気づかなくても、一瞬眠りから覚めています。

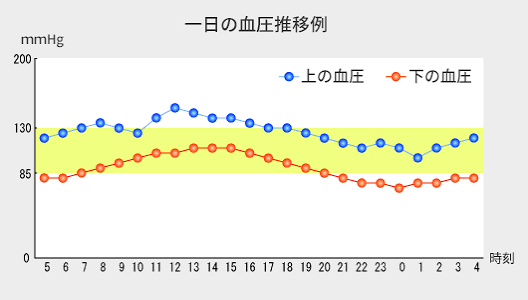

すると、本来は日中にはたらく交感神経が活性化され、夜間の血圧が高くなります。このように、睡眠時無呼吸症候群は無呼吸と呼吸の再開が繰り返されることで、血圧が変動してしまいます。無呼吸で酸素不足になり、体が負担を感じることでも血圧は上がります。

一般的に、朝起きて少しずつ上がっていき、日中で上昇し、睡眠時に下がります。しかし、睡眠時無呼吸症候群だと、夜になっても血圧が下がらずに上昇してしまうことがあります。そして夜間の血圧が高くなると、血管に負担がかかり、だんだん傷ついてもろくなっていきます。心臓にも大きな負担がかかります。

そのため、心筋梗塞や脳卒中、狭心症のリスクが上がったり、高血圧や糖尿病など、血管にかかわる病気が悪化しやすくなるのです。

高血圧の患者さんには、降圧剤を処方して血圧を下げる治療をしますが、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、降圧剤ではなかなかよくならない「治療抵抗性高血圧」を合併しやすいのが特徴です。

高血圧と診断された人で、治療をしてもなかなかよくならない人は、睡眠時無呼吸症候群を合併していることも考えられるので、検査ができる病院で相談するといいでしょう。

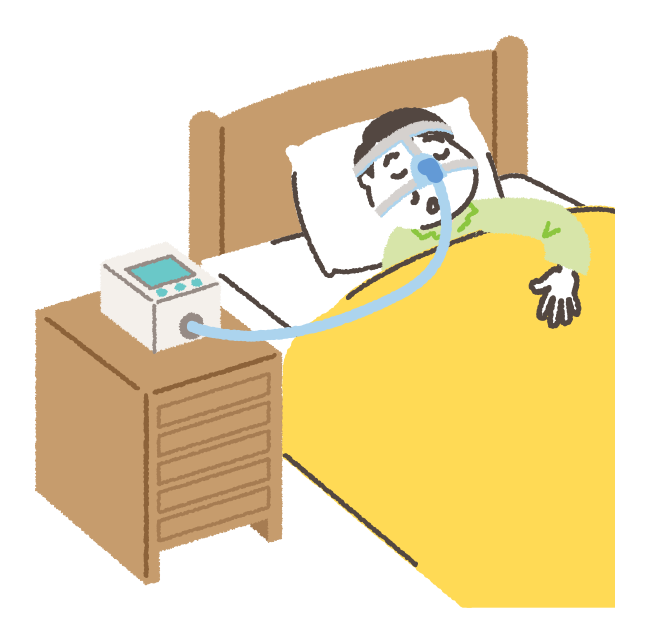

もし、睡眠時無呼吸症候群と診断されたら、CPAP(シーパップ)などの医療機器を用いて、睡眠中の呼吸をサポートする治療をします。

その結果、睡眠の質や量が改善すると、血圧も正常値に近づく可能性があります。

治療抵抗性高血圧の場合、薬の効き目は期待できないため、食事や運動をはじめとした日常生活の改善により、少しずつ血圧を下げていくことになります。