市販されているロキソニンSやイブ、セデス、バファリンの一部なんかも、このNSAIDsの仲間なんです。

ロキソニンの副作用

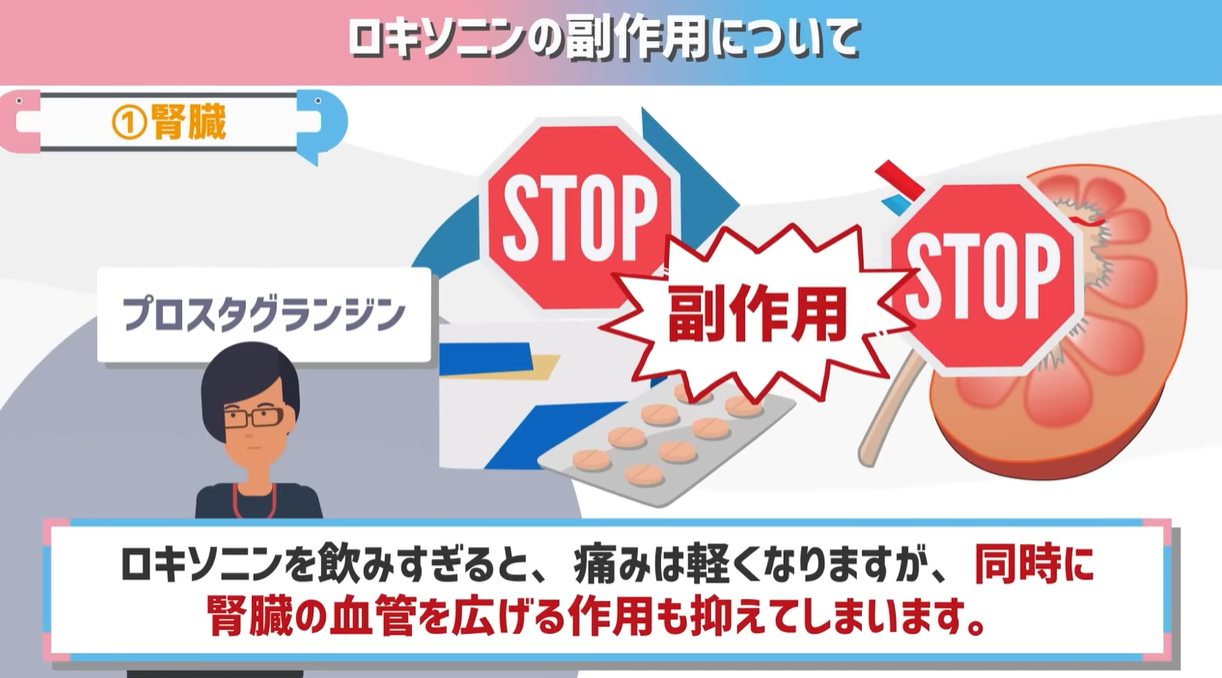

①腎臓

腎臓の血管を広げる作用

プロスタグランジンが腎臓の血管を広げ、血のめぐりをよくすることで腎臓に十分に血液が行き渡り、腎臓は100%の活動が行え、元気におしっこを作ることができます。

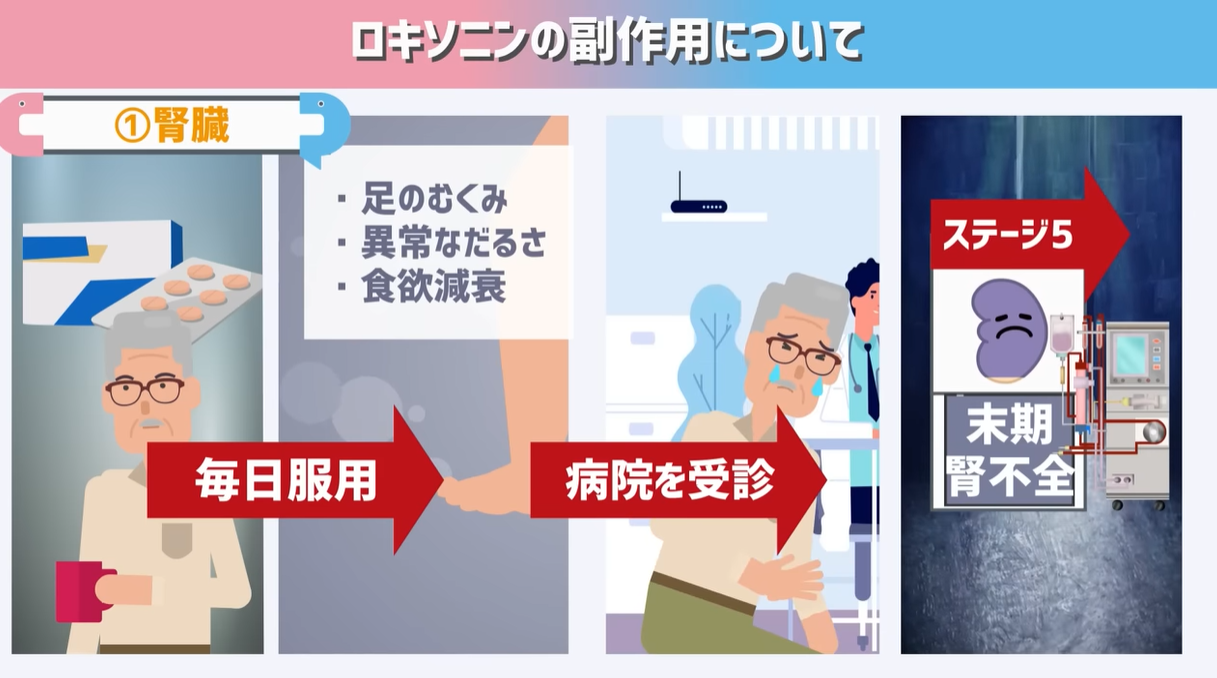

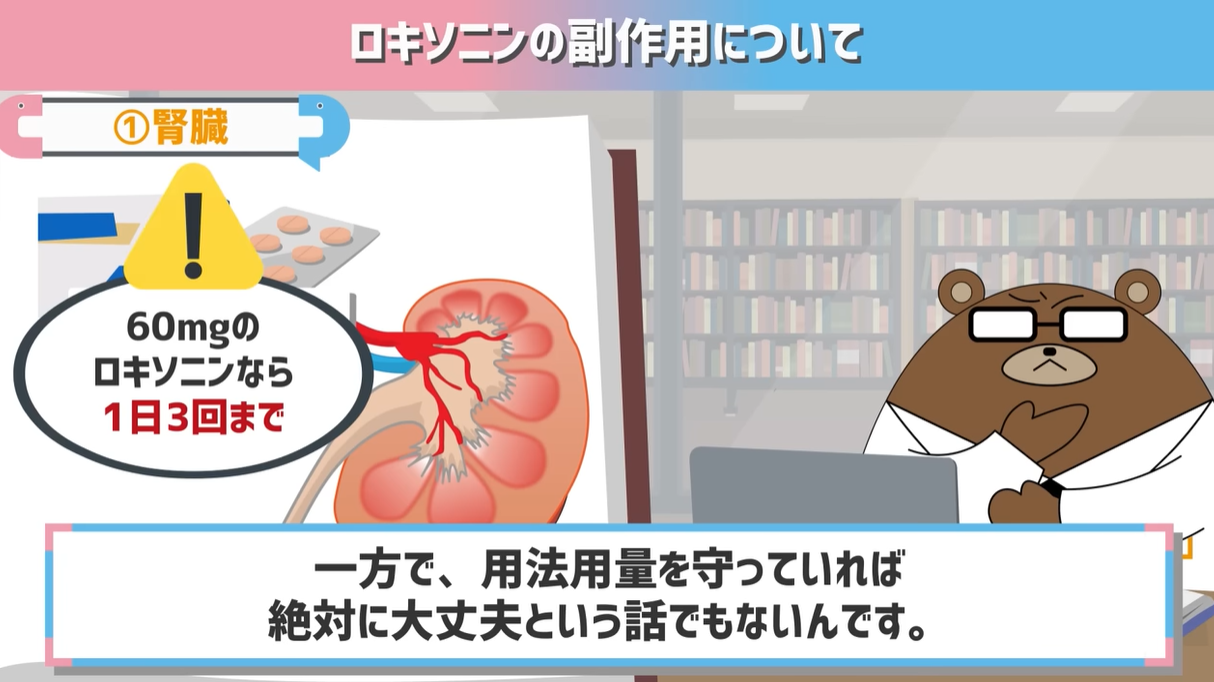

しかし、ロキソニンの飲みすぎでプロスタグランジンを抑えすぎると、痛みは軽くなりますが、同時に血管を広げる作用も抑えてしまいます。

腎臓に血液を送る血管を広げられなくなり、血管がきゅっとしまってしまい、腎臓に十分な血液が流れなくなり、これが原因で「腎不全」になってしまう事があります。

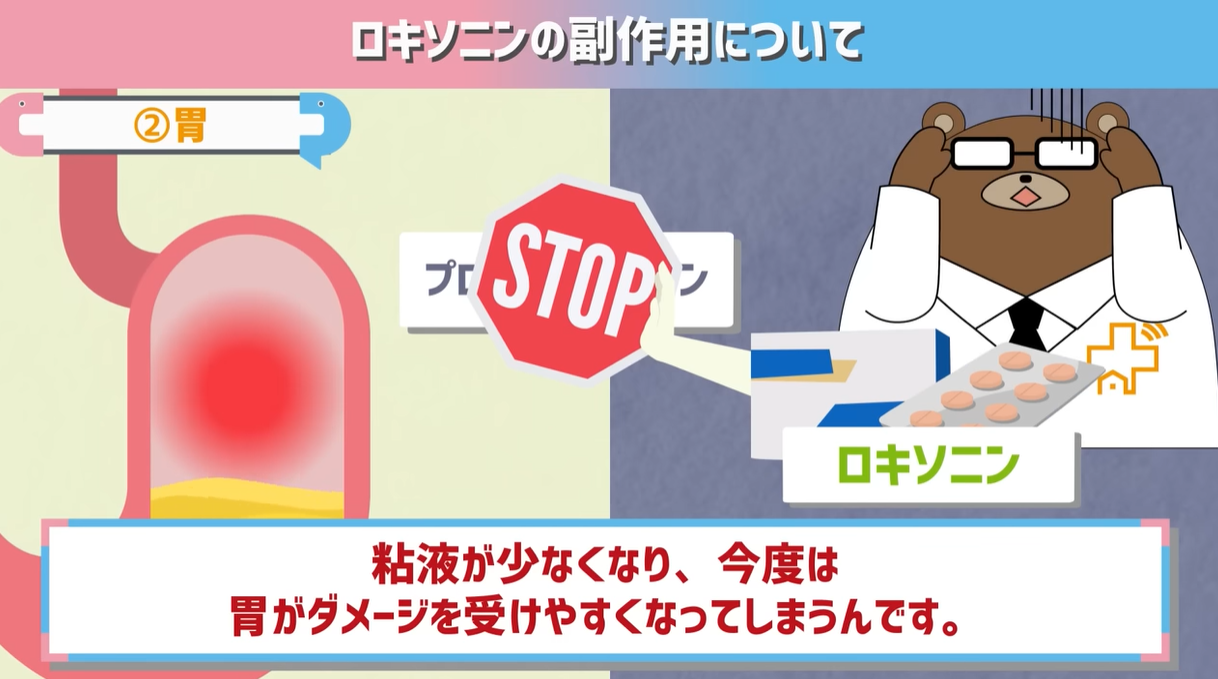

②胃

「胃の粘膜を守る」働き。

そしてこの粘液の分泌を促したり、胃粘膜の血流を良くして修復を助けたりする存在が「プロスタグランジン」。

胃が弱い人はロキソニンを飲みすぎると胸やけや吐き気がしたりお腹が痛くなったりしますし、クリニックではそのためロキソニンと一緒にレバミピドやムコスタと呼ばれるような胃薬を出すこともあります。

この胃の違和感や痛みを放置してロキソニンを飲み続けていると、コツコツ胃にダメージが加わり、胃がただれてしまう「胃潰瘍」や、「胃穿孔」といった状態になってしまいます。

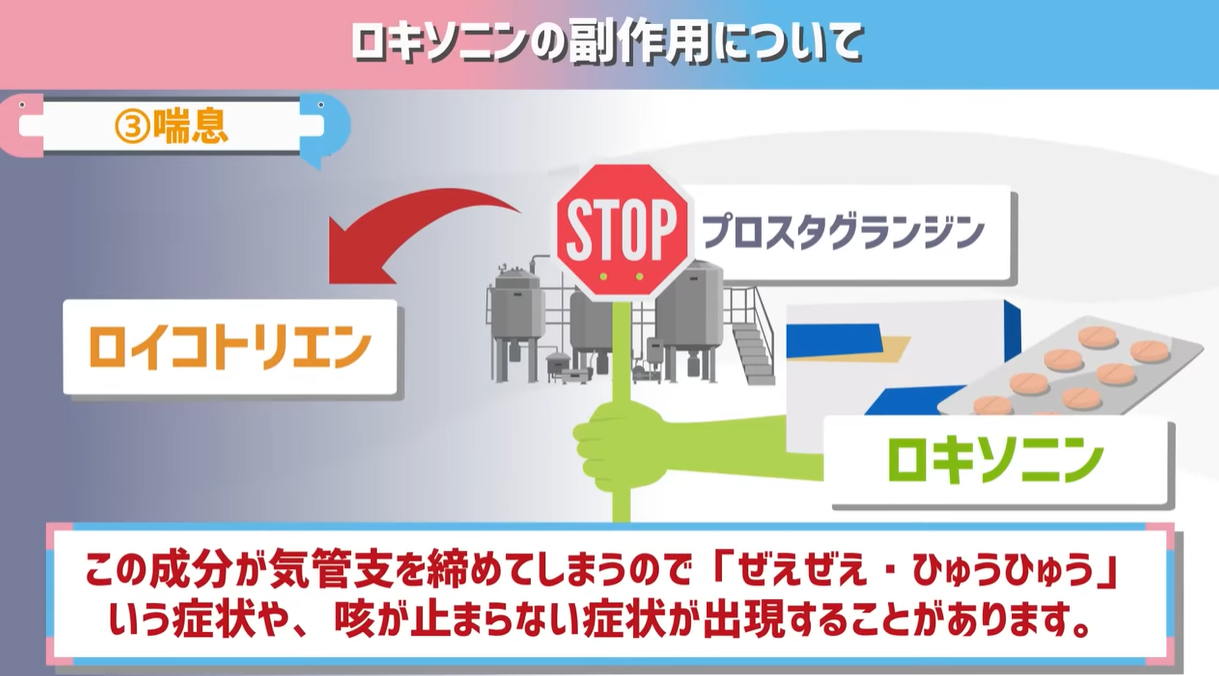

③喘息

そしてもう一つの意外な副作用が「喘息」。

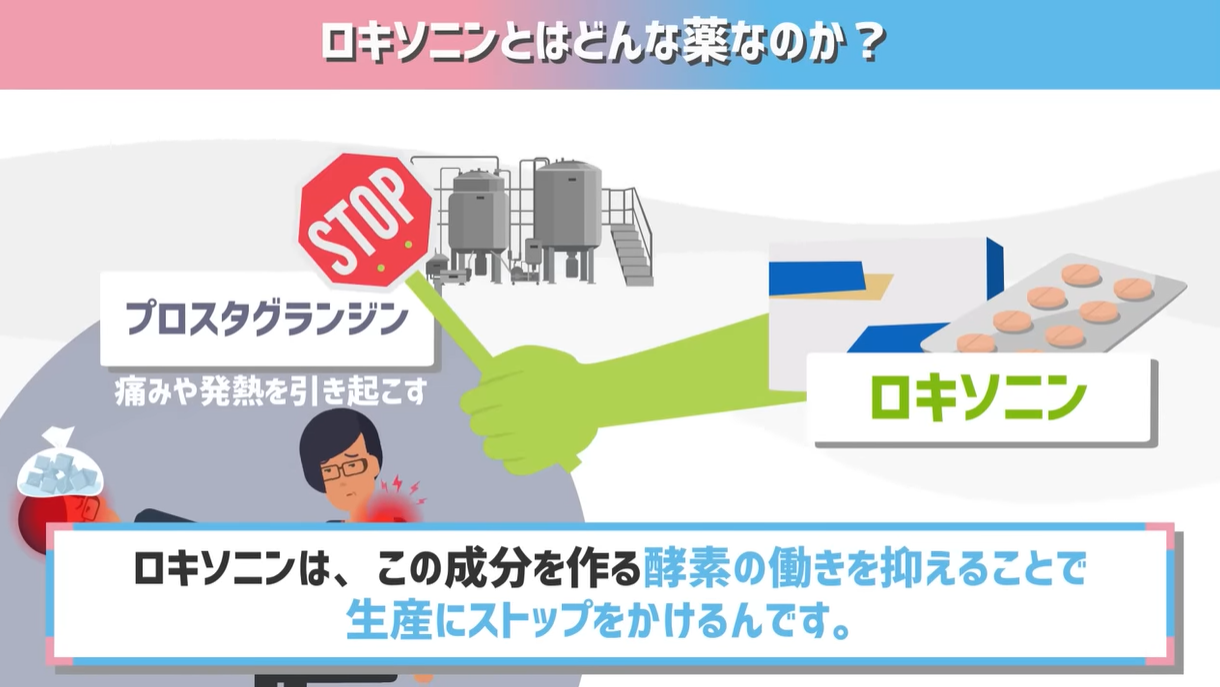

ロキソニンがプロスタグランジンの工場をストップさせる、という話をしましたが、その結果としてその原料を元に「ロイコトリエン」と呼ばれる別の成分が作られます。

そしてこの成分が気管支をキュッとしめてしまうことがあるので、気管支が狭くなったことでぜえぜえ、ひゅうひゅういう症状や、咳が止まらない症状が出現することがあります。

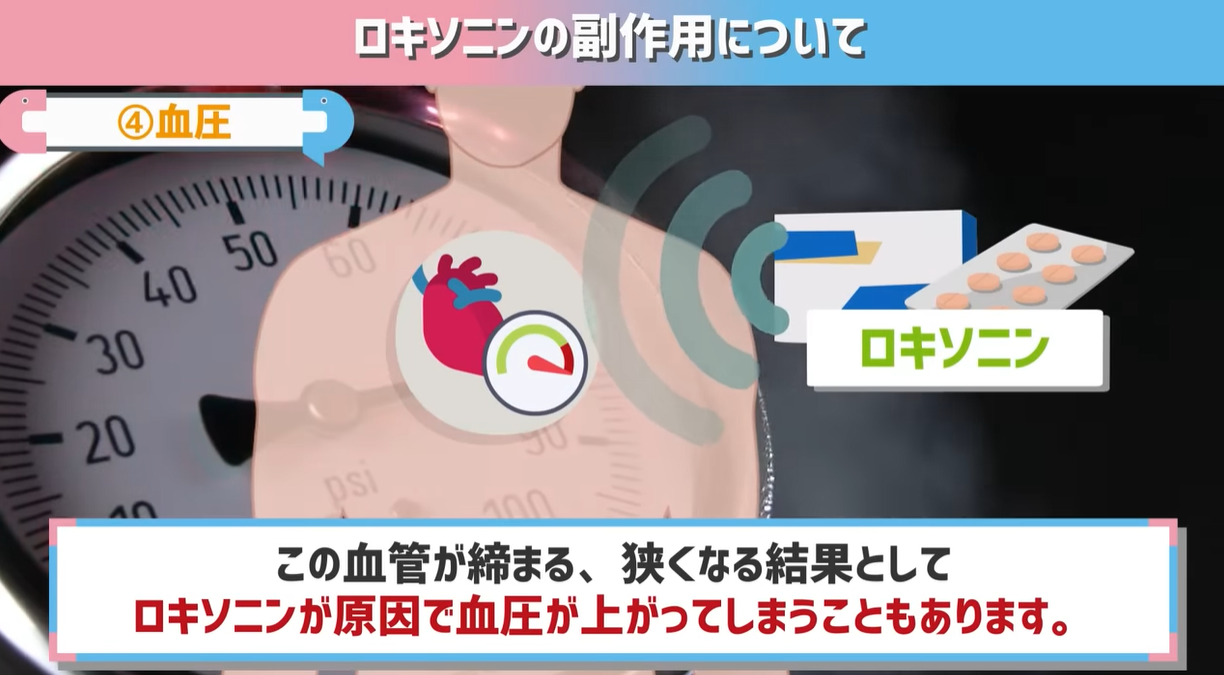

④血圧

ロキソニンが腎臓の血管を締めて、腎臓にダメージを与える、こういった話をしましたが、この血管が締まり、狭くなる結果としてロキソニンが原因で血圧が上がってしまうこともあります。

これもかなり意外な知識だと思います。

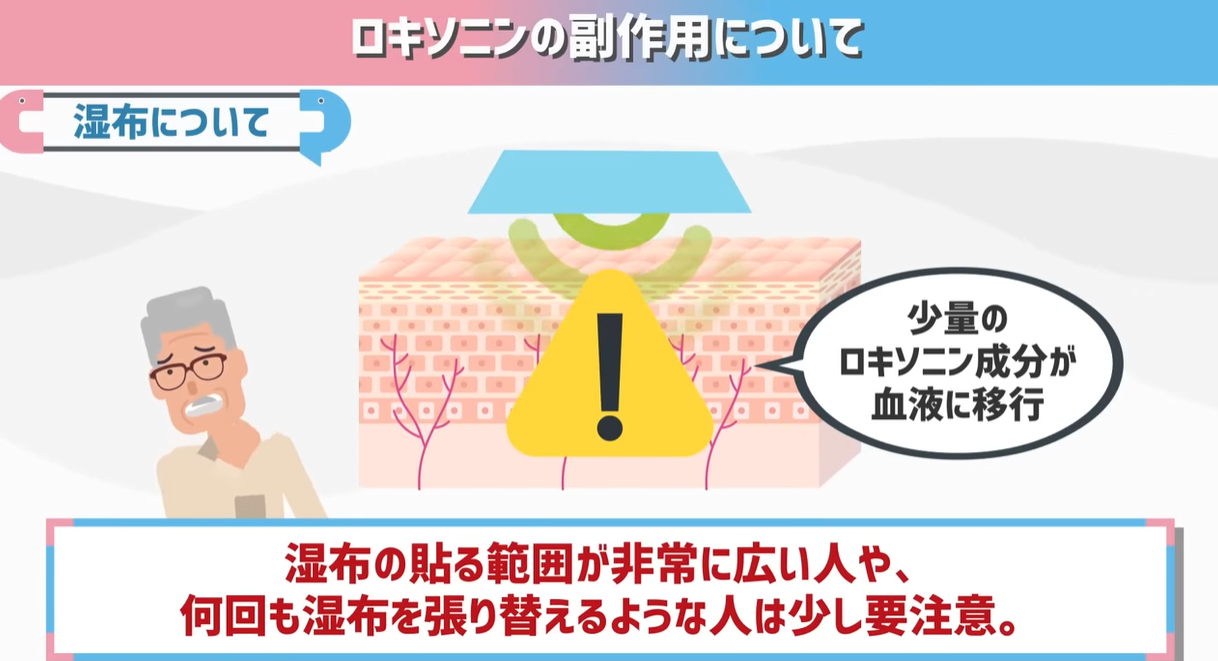

ロキソニンの湿布について

飲み薬と比べるとリスクは下がります。

飲み薬と違って湿布や塗り薬は部分的に使用するものなので、胃を通過して全身に作用する飲み薬よりは全身へ与える刺激は少ないと言えるでしょう。

皮膚から吸収されたロキソニンの成分が少ないながらも血液中に移行するので、例えば湿布の貼る範囲が非常に広い人や、何回も湿布を張り替えるような人は少し注意。