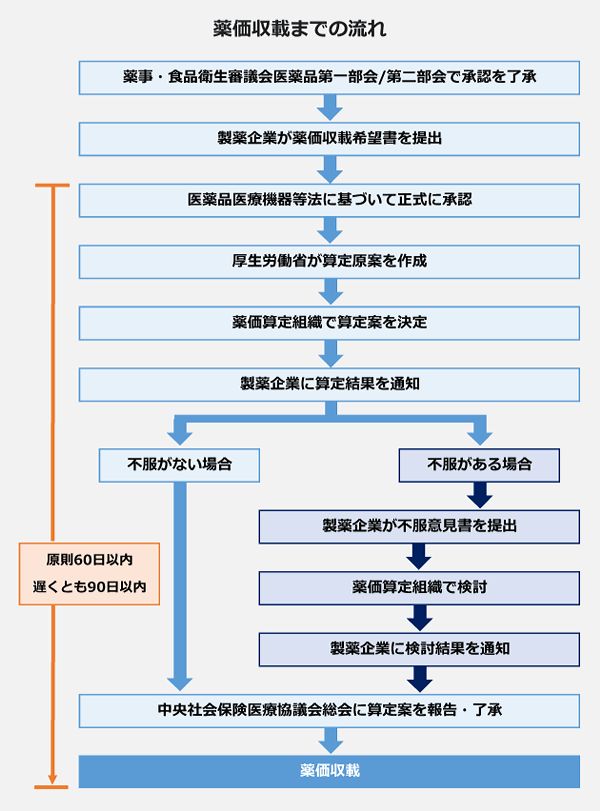

薬価収載までの流れ

「似た薬は同じ薬価」が原則

類似薬がある場合…類似薬効比較方式

類似薬がある場合、類似薬効比較方式という方法で薬価の算定を行います。これは、対象疾患や作用機序、投与経路などが最も似ている最類似薬を基準に薬価を決める方法です。「似た薬は同じような値段にする」という算定のしかたで、日本ではこれが薬価算定の大原則となっています。

類似薬効比較方式は、その新薬に新規性があるかどうかで2つに分かれます。

新規性があると判断された新薬に適用される類似薬効比較方式(I)では、類似薬とは違う新規の作用機序を持っていたり、既存薬を上回る有効性・安全性が示されていたりする場合には、補正加算によって薬価が上乗せされます。

一方、新規性が乏しいと判断されれば類似薬効比較方式(II)で算定が行われますが、こちらは補正加算はつきません。

類似薬がない場合…原価計算方式

類似薬がない場合は原価計算方式と呼ばれる方法で薬価を算定します。

これは、製造原価(原料費、労務費、製造経費)や販売管理費(研究開発費、一般管理費、販売費)、流通経費を積み上げ、そこに製薬企業の利益を乗せた額を薬価とする方法です。原価計算方式でも、優れた新薬には類似薬効比較方式(I)と同じように補正加算がつきます。

外国平均価格調整と規格間調整

類似薬効比較方式(I)、(II)または原価計算方式で算定された価格は、その後いくつかの調整を経て最終的な薬価が決まります。

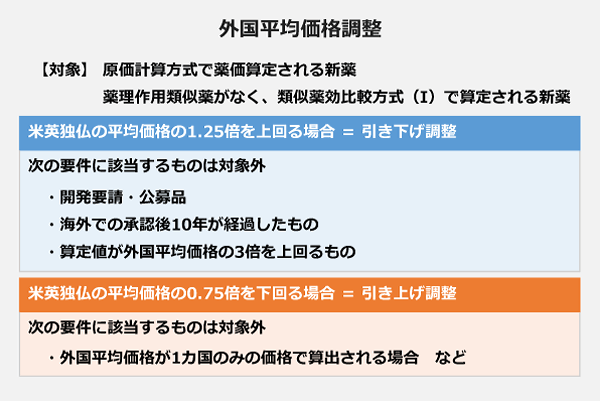

欧米主要国との価格差を縮める外国平均価格調整

1つは、欧米主要国との価格差が大きくならないようにする外国平均価格調整。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4カ国の平均価格と比べて、高すぎる場合は引き下げ、安すぎる場合には引き上げの調整が行われます。

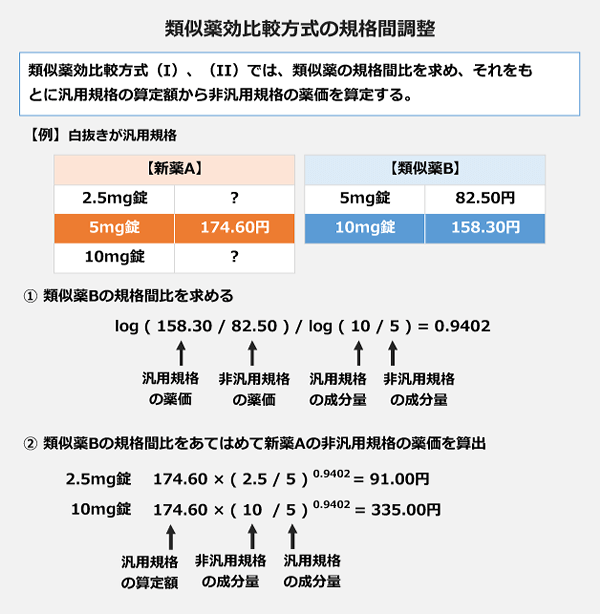

類似薬と規格ごとの薬価の比率をそろえる規格間調整

もう1つは規格間調整。最もよく使われる汎用規格以外の規格(非汎用規格)について、薬価が類似薬の汎用規格と非汎用規格の比率と同じになるように調整します。規格間調整は類似薬効比較方式で算定される薬だけに行われるもので、原価計算方式にはこの調整はありません。