1 しゃっくりの病態生理と原因

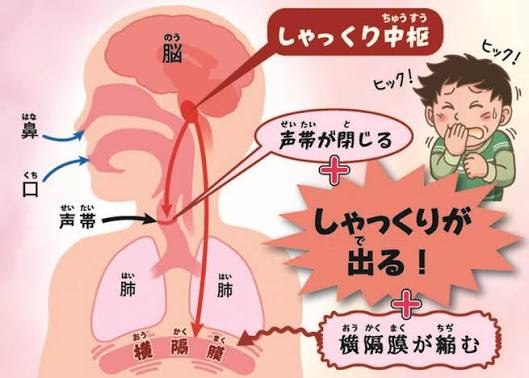

しゃっくりは、呼吸筋(横隔膜など)の不随的座収縮による短く強力な吸気努力と声門閉鎖から引き起こされる反射現象です。咳やくしゃみが防的役割を持っているのに対して、しやっくりの役割や病態は不明であり、現在まで有用な役割は認められていません。しゃっくり反射の誘発部位としては鼻咽頭部、食道、胃、心臓、横隔膜などがあり、神経学的には迷走神経が主要な求心路の一つと考えられています。

1) 急性しゃっくり

急性のしゃっくりは健康な人でもよく起こります。大抵は自然に消失するか、「息をこらえる」とか「多目のご飯を飲み込む」など、簡単な方法で止まる事実はよく経験されます。

2)慢性しゃっくり

しゃっくり発作が 48時間以上続いたり、繰り返され再発する場合に“慢性しゃっくり”と定義され、この場合には飲食や睡眠が障害され、体重減少、疲弊、不安、抑うつなどの症状が出現します。多くは原因不明ですが、時に種々の疾患が潜在していることもあり、その障害部位から中枢性、未梢性、医原性、その他に分類されることもあります。

2慢性しゃっくりの治療

慢性しゃっくりの原因は多様なので治療の基本は、原疾患があればその治療を行い、不明あるいは治療が無効な場合に薬物療法を試みます(表3)。しゃっくりの薬物療法としては従来からクロルプロマジン(コントミン、ウインタミン)、メトクロプラミド(プリンペラン、プロメチン他)が繁用されることが多いのですが、最近、GABAアンタゴニストのバクロフェン(ギャバロン、リオレサール)も使用されています。また、古くから“柿のへた”が効くとされ、その成分エキス剤が「ネオカキックス」として市販されています。