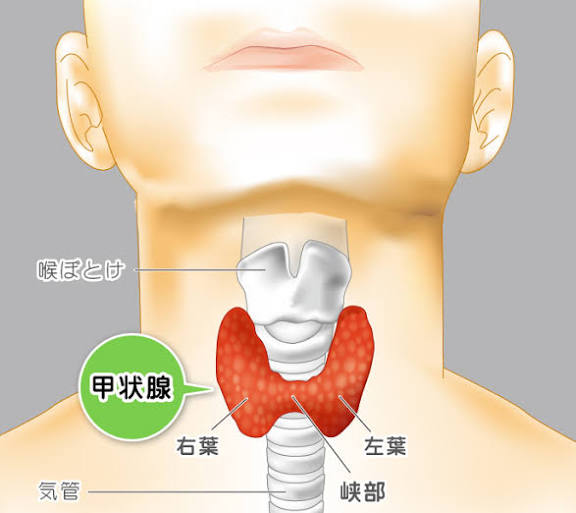

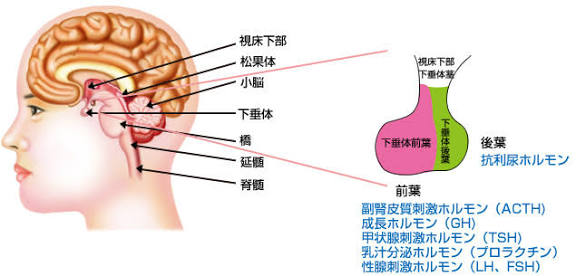

甲状腺は首にある臓器で、蝶が羽を広げたような形をしており気管の前面に貼りついている大きさ4〜5cmくらいの臓器です。甲状腺の働きは甲状腺ホルモンを分泌し、身体の新陳代謝を調節することです。たとえば体温や心拍数の調節、精神や自律神経の働き、骨の代謝など多くの臓器の働きに関与しています。脳の直下にある下垂体から甲状腺刺激ホルモン(TSH)が分泌され、甲状腺を刺激することにより甲状腺ホルモンは分泌されます。甲状腺ホルモンが多く分泌されるとTSHの分泌を抑える「ネガティブフィードバック」という機構がホルモンの働きを一定に保っています。甲状腺機能低下症では甲状腺ホルモンの作用が低下し、体内のさまざまな機能低下を起こします。

甲状腺機能低下症の症状って?

無気力、易疲労感、眼瞼浮腫、寒がり、体重増加、動作緩慢、嗜眠、記憶力低下、便秘、嗄声等いずれかの症状を臨床所見としています。また橋本病の場合は甲状腺の腫大(萎縮の場合もある)が臨床所見としてあげられます。腫大に伴い、首の前面に圧迫感や不快感を感じる場合があります。その他一般的な症状として脱毛、皮膚の乾燥などもあげられます。甲状腺機能低下症が軽度の場合は症状に乏しいことも多いですが、機能低下が進むと上記の症状が現れたり、うつ状態や意識障害をきたすこともあります。

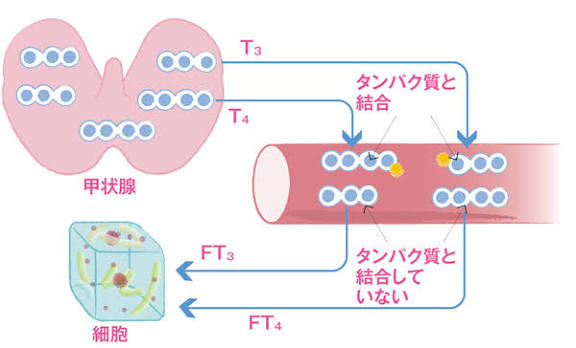

甲状腺で作られるホルモンは、ヨウ素を3個持つトリヨードサイロニン(T3)とヨウ素を4個持つサイロキシン(T4)の2種類です。甲状腺ではおもにT4が作られ、T3は20%が甲状腺で作られますが肝臓や腎臓でT4が代謝されヨウ素が1個外れることにより残りのT3は作られます。多くのT4、T3は血中でタンパク質と結合していますが、わずかにタンパク質と結合していない(遊離 Free)T4、T3が存在し、これらはFreeT4(FT4)、Free (FT3)とよばれています。体内で実際に甲状腺ホルモンとして機能しているのは、このFT4、FT3です。通常の採血検査では甲状腺ホルモンのFT4、FT3と、甲状腺刺激ホルモンであるTSHの値を測定します。

甲状腺機能亢進症におけるビソプロロールの使用は、主に症状の緩和を目的としています。ビソプロロールはβ遮断薬の一種で、甲状腺ホルモン過剰による頻脈や動悸などの症状を軽減するのに役立ちます。特に、甲状腺ホルモン値が安定するまでの間、循環器系の症状を管理するために使用されます。