アムロジピンなどのCa拮抗薬は「浮腫(むくみ)」の副作用が問題になります。Ca拮抗薬で治療を継続したい場合には、「シルニジピン」へ変更するという方法も選択肢になります。

Ca拮抗薬で「浮腫(むくみ)」が起こるメカニズム

Ca拮抗薬は、細胞膜の膜電位依存性Caチャネルに作用することで血管収縮を抑制し、末梢血管抵抗を弱めて血圧を下げる効果を発揮します。このとき、末梢静脈よりも末梢動脈をより強く拡張させるために、末梢に流れ込む血液(動脈)に対して中枢に戻っていく血液(静脈)が少なくなり、毛細血管にかかる圧が高まります。これによって、血液中の成分が毛細血管の外に漏れだし、浮腫が生じることになります。

この浮腫は、「循環体液量の増加」ではなく「毛細血管にかかる圧が強くなっている」ことによって起こるため、利尿薬を使ってもあまり改善しません。そのため、降圧薬として利尿薬を併用していても起こることがあります。

また、この浮腫は作用メカニズム上、Ca拮抗薬では避けられない副作用のため、どのCa拮抗薬を使っていても起こることがあります。その場合に選択肢となるのが、この「シルニジピン」への変更という方法です。

「シルニジピン」で浮腫が起こりにくいのは何故?

このようなことが起こる理由としては、「アムロジピン」と「シルニジピン」が作用するCaチャネルの「型」の違いが関係していると考えられます。

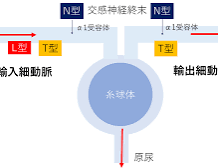

Ca拮抗薬の降圧効果は、主に心筋や血管平滑筋にある「L型」のCaチャネルに作用することで発揮されますが、Caチャネルには他にも腎臓の糸球体にある「T型」、交感神経終末にある「N型」があります。Ca拮抗薬の中にはこれら「T型」や「N型」にも作用することで、独特の付加効果を発揮するものがあります2)。

「シルニジピン」も、「L型」のほかに「N型」のCaチャネルにも作用することで、交感神経の興奮による影響を小さく抑えることができるCa拮抗薬です。「シルニジピン」は、この交感神経の興奮抑制作用によって、末梢にある毛細血管(静脈側)の収縮をある程度は軽減するため、静脈と動脈のバランスが崩れにくい傾向にありますが、これが「シルニジピン」で浮腫が起こりにくい理由と考えられています。