骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗しょう症」といいます。骨粗しょう症により骨がもろくなると、つまずいて手や肘をついた、くしゃみをした、などのわずかな衝撃で骨折してしまうことがあります。

がんや脳卒中、心筋梗塞のように直接的に生命をおびやかす病気ではありませんが、骨粗しょう症による骨折から、介護が必要になってしまう人も少なくありません。

骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がないことが多く、定期的に骨密度検査を受けるなど、日ごろから細やかなチェックが必要です。

骨密度が正常で健康な骨

健康な人の骨

いつのまにか骨折の骨密度の低い骨

骨粗しょう症患者さんの骨

(骨の構造がスカスカとしてもろくなっている)

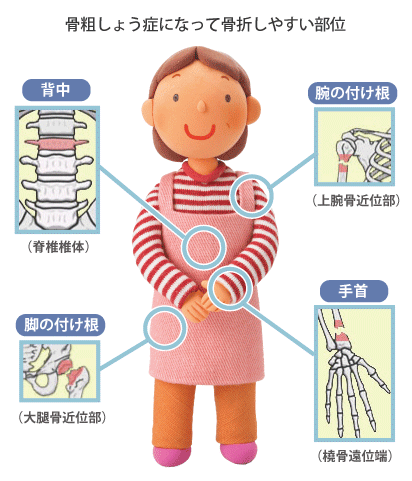

骨粗しょう症により折れやすい部位

骨粗しょう症により骨折しやすい部位は、背骨(脊椎椎体)、脚の付け根(大腿骨近位部)、手首(橈骨:とうこつ)、腕の付け根(上腕骨)です。

背骨が体の重みで押し潰れてしまうことを「圧迫骨折」と言い、背中や腰が曲がるなどの原因となります。圧迫骨折が生じても、単なる腰痛として見過ごしていたり、痛みを感じない場合もあります。 1ヵ所骨折すると、その周囲の骨にも負担がかかり、連鎖的な骨折につながりやすいため、早期発見・早期治療が重要です。

大腿骨近位部は、骨折すると歩行が困難になり要介護状態になるリスクが高くなる骨折部位です。 大腿骨近位部骨折の85%は転倒が直接の原因となっていますので、骨粗しょう症の治療とともに転倒予防も重要です。