パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。

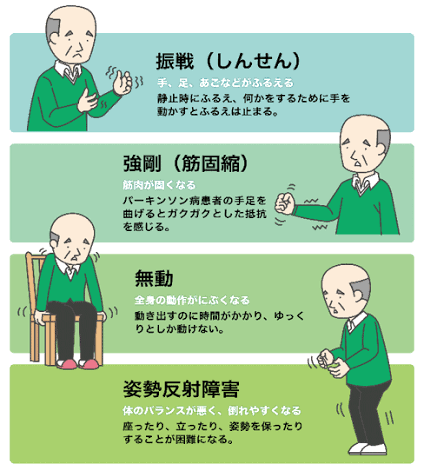

パーキンソン病の代表的な症状

動作が

遅い・少ない・小さい

歩く速度が遅くなり、歩幅も狭くなります。

腕の振りも小さくなります。

手足が震える

(振戦(しんせん))

安静にしている時に、手や足に細かな震えが生じます。

筋固縮(きんこしゅく)

患者さんの腕や足を動かそうとすると、関節がカクカクするような抵抗が感じられます。

バランスがとれない

(姿勢反射障害)

重心がぐらついたときに、姿勢を立て直すことができず、そのまま倒れてしまいます。主に進行期に出現。

私たちが体を動かそうとすると、脳の「大脳皮質」から全身の筋肉に、運動の指令が伝わります。

このとき、私たちの意図どおりに体が動くように、運動の調節を指令しているのが神経伝達物質の「ドパミン」です。

ドパミンは、脳の奥の「黒質」にある「ドパミン神経」でつくられています。

パーキンソン病になると、このドパミン神経が減少し、ドパミンが十分につくられなくなります。

その結果、運動の調節がうまくいかなくなり、体の動きに障害があらわれるのです。

体を動かすときの脳の働き

さまざまな神経の障害に伴い多彩な症状が現れます。

パーキンソン病では、黒質のドパミン神経の減少に加え、他の中枢神経や自律神経もダメージを受けます。

最も多いのは「便秘」で、患者さんの8割程度にみられます。

「抑うつ」や「幻覚」を伴う場合があります。 また、高齢で重度の患者さんでは、「認知症」を合併することもあります。

薬物療法

薬物療法

ドパミン系を補充する薬を始め、様々な薬があり、年齢や症状により組み合わせて使います。

以下に代表的な2剤をご紹介します。

L-ドパ

脳内でドパミンに変化して、不足しているドパミンを補います。

治療効果が高く、速効性に優れているのが特徴です。

ドパミンアゴニスト

ドパミンに似た作用をもつ薬です。

治療効果がやや弱く、ゆっくり効くので、1日中穏やかで安定した効果を得られます。 近年は内服薬に加え、注射薬と貼付薬も登場し、治療の選択肢が広がりました。

パーキンソン病で良く使われる下剤に酸化マグネシウムがあります。ただ、この酸化マグネシウムをパーキンソン病の治療薬であるレボドパ配合剤と一緒に服用するとレボドパの吸収が低下するという研究報告があり、気にされる方もいます。

私自身は、酸化マグネシウムをレボドパと一緒に服用するようになったから急に薬の効果が落ちたという人を診た経験はありません。気になる場合は、どちらかを食前に他方を食後に服用すれば問題ないと思います。ただ錠剤が服用困難になり薬を粉砕して服用している方がいます。こうした方で、レボドパと酸化マグネシウムの粉末を一緒に混ぜてしまうとレボドパの効果は落ちてしまうので注意が必要です。また高齢になり腎機能が低下した場合に、たくさんの酸化マグネシウムを服用すると血中のマグネシウム濃度が上昇し副作用がでることがあり注意が必要です。酸化マグネシウムは細かい量の調節がしやすく、多くのパーキンソン病患者さんの便秘は酸化マグネシウムでコントロールしています。

酸化マグネシウム以外には、大建中湯という漢方薬も効果がありますが、私の経験では効く人と効かない人の差がはっきり出る薬かなという印象です(大建中湯はイレウスといって腸管が麻痺したりして動かなくなった方に外科の先生がよく処方します)。

パーキンソン病が進行すると、便意を催してもすぐにトイレに行けなかったり、排泄に手助けが必要になることもあります。こうした方は、排便の時間(タイミング)をコントロールすることが必要で、思いもがけないときに便意を催すと大変困ることになります。このような場合では、まず少量の酸化マグネシウムを普段服用しておいて、排便をおこないたい時に浣腸やレシカルボン座薬という薬を使って出すという方法がとられることも多いです。