高額療養費制度 ①

もし病気になって長期間の通院や入院をした時、医療費がどれほどかかるか心配になるかもしれません。しかし、健康保険では手続さえすれば、1カ月に支払う医療費の限度が決まっているのです。つまり自己負担限度額(月額)が決められています。

※ただし、入院にかかる食事代、差額ベッド代、先進医療の費用等は含まれません。

これを、「高額療養費制度」といいます。

自己負担限度額の調べ方

1カ月に支払う医療費の限度「自己負担限度額」(70歳未満の場合)の調べ方ですが、まず下記の「表❶」から、自分の「所得区分」を探します。

表❶ 所得区分と自己負担限度額

| 所得区分 | 自己負担限度額(1カ月) |

|---|---|

| 区分ア 健保:標準報酬月額83万円 国保:年間所得901万円超 | 252,600円 +(総医療費―842,000円)×1% |

| 区分イ 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:年間所得600万円~901万円 | 167,400円 +(総医療費―558,000円)×1% |

| 区分ウ 健保:標準報酬月額28万円~50万円 国保:年間所得210万円~600万円 | 80,100円 +(総医療費―267,000円)×1% |

| 区分エ 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 | 57,600円 |

| 区分オ 被保険者が市区町村民税非課税者 | 35,400円 |

「健保」(会社等の組合健康保険など)の方の「標準報酬月額」とは

健保の方の「標準報酬月額」とは、毎年1回、7月1日になる前の3カ月(4~6月)に支払われた被保険者の報酬総額(毎月の基本給に各種手当を加えた総支給額)の月平均額を標準報酬月額表というものに当てはめて決定されたものです。診療月の標準報酬月額をもとにして「所得区分」が判断されます。

簡単な求め方として「給与明細書」の「健康保険料の控除額」をご自身の健康保険制度の「労働者負担分の保険料」で割ると、標準報酬月額が出てきます。詳しくは勤務先の労務担当者にご確認ください。

総医療費とは

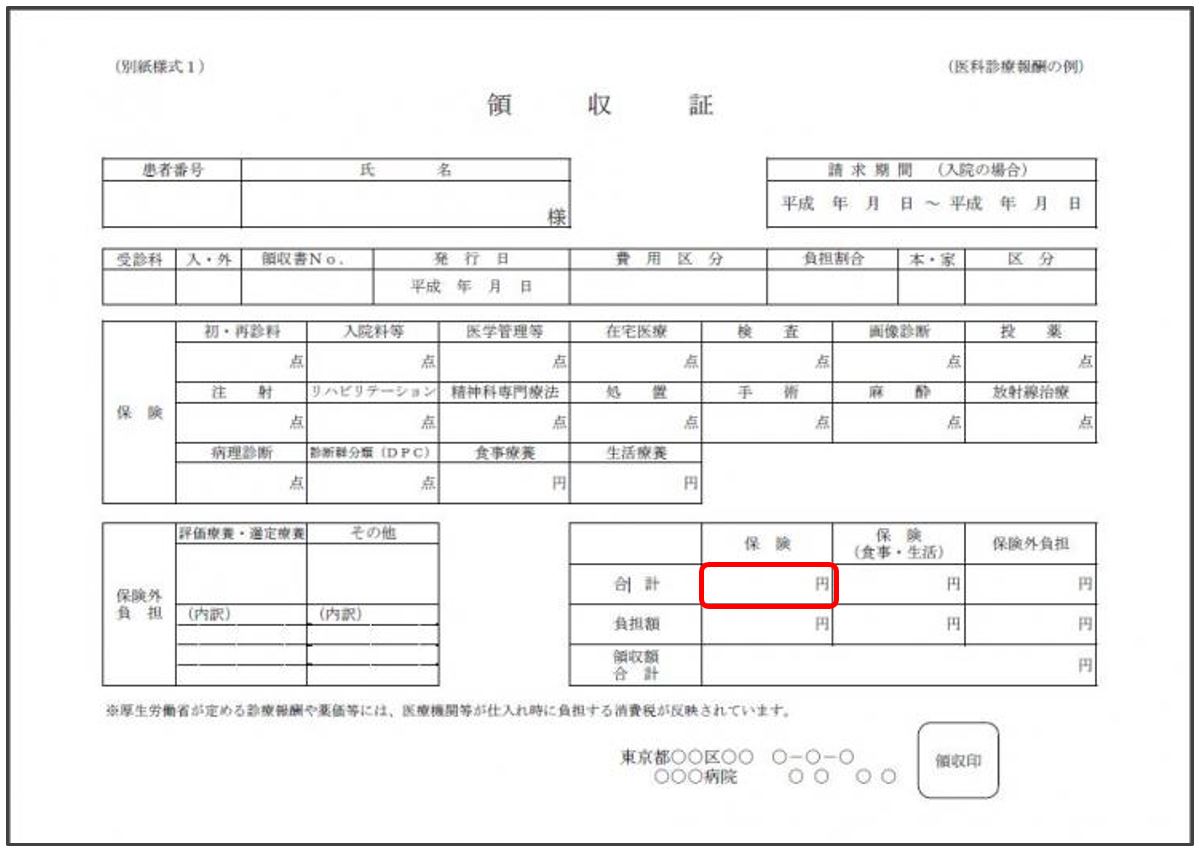

医療費を支払った時に窓口でもらう領収書の赤枠で囲った部分です。1カ月分の領収書の金額を合算した額になります。

「表❶」のとおり、世帯の「所得区分」と「総医療費」によって「自己負担限度額(1カ月)」が決まります。

例として見てみましょう。

・ 国民健康保険加入者で年間所得300万円

・ 1ヶ月の総医療費100万円(自己負担額(3割)で30万円)

とします。

まず「国民健康保険加入者で年間所得が300万円」の世帯の「所得区分」は、『「国保」年間所得210万円~600万円』の「区分ウ」に該当します。

「区分ウ」の「自己負担限度額」を求める計算式は

『80,100円』+『(総医療費-267,000円)×1%』になっています。

「総医療費」が100万円ですので当てはめて計算すると

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円になります。

これが、1カ月の「自己負担限度額」になります。

既に支払った『健康保険の3割負担額の30万円(総医療費100万円×自己負担3割)』は、1カ月の『自己負担限度額87,430円』を超えています。

超えた額の 30万円-87,430円=212,570円は高額療養費として申請すれば還ってきます。

国保の方は該当する市区町村役場に、健保の方は加入している健康保険組合や協会けんぽ等に、申請書類と領収書等を添えて提出することになります。

高額療養費の申請の期限は、診療月の翌月の初日から2年を経過するまでです。

(ただし、ご加入の医療保険者によっては、該当者に「支給対象となります」と通知し支給申請を勧めたり、自動的に口座に振り込んだり、独自に低い負担を設定しているところもあります。)

高額療養費制度 ②

自分が支払った医療費が「高額療養費」制度に該当するかどうかを確かめるためには、まず1カ月の「総医療費」を知る必要があります。

そこで今回は総医療費の求め方について説明していきます。

総医療費とは

高額療養費に係る「総医療費」とは原則

❶個人ごと→ ❷同じ病院→ ❸入院と外来(調剤薬局含む)

→❹医科(歯科以外の診療科)と歯科(口腔外科含む)

にかかった医療費ごとに合計したものそれぞれを指します。

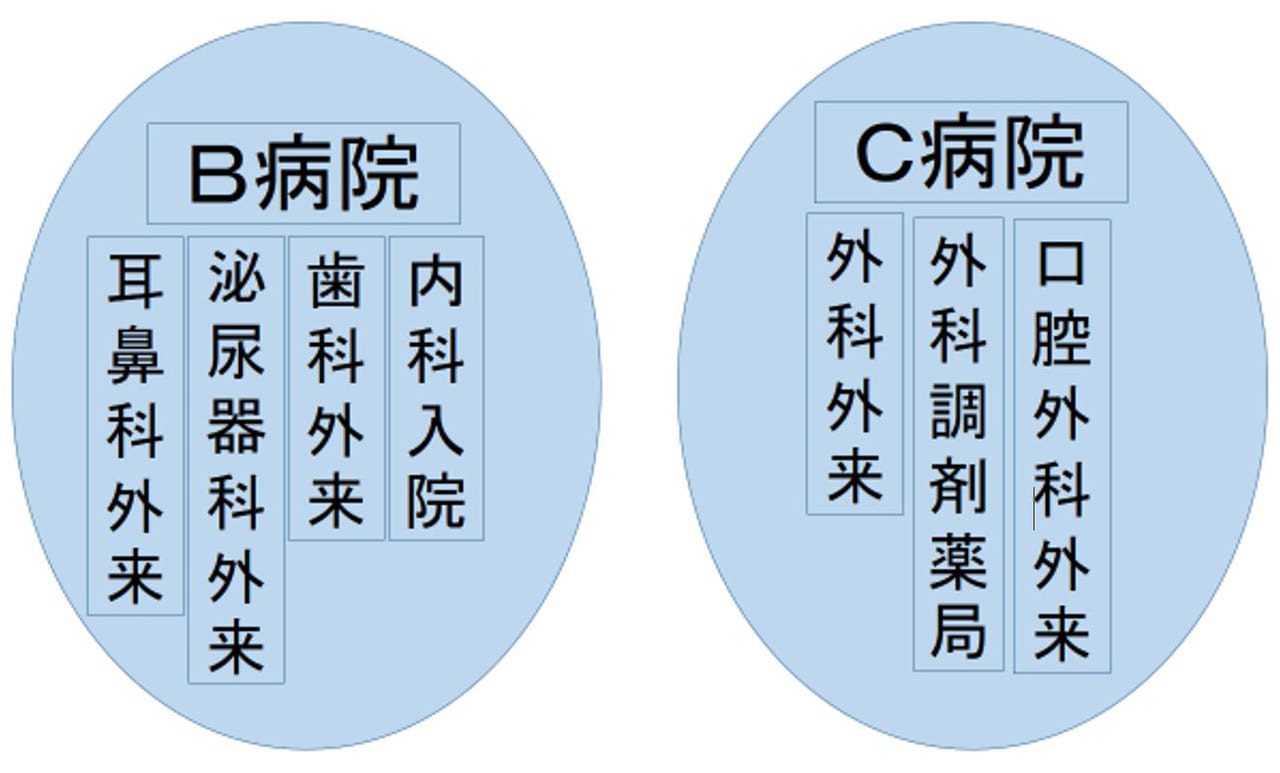

例えばAさんが1カ月の間に、 B病院の 耳鼻科外来・泌尿器科外来・歯科外来・内科入院

C病院の 外科外来・外科調剤薬局・口腔外科外来、

で受診したとします。

まず

❷同じ病院ごとなので

B病院 C病院 に分けます

❸次に入院と外来ごとなので

B病院 (耳鼻科外来・泌尿器科外来・歯科外来)と(内科入院)

C病院 (外科外来・外科調剤薬局・口腔外科外来) に分けます

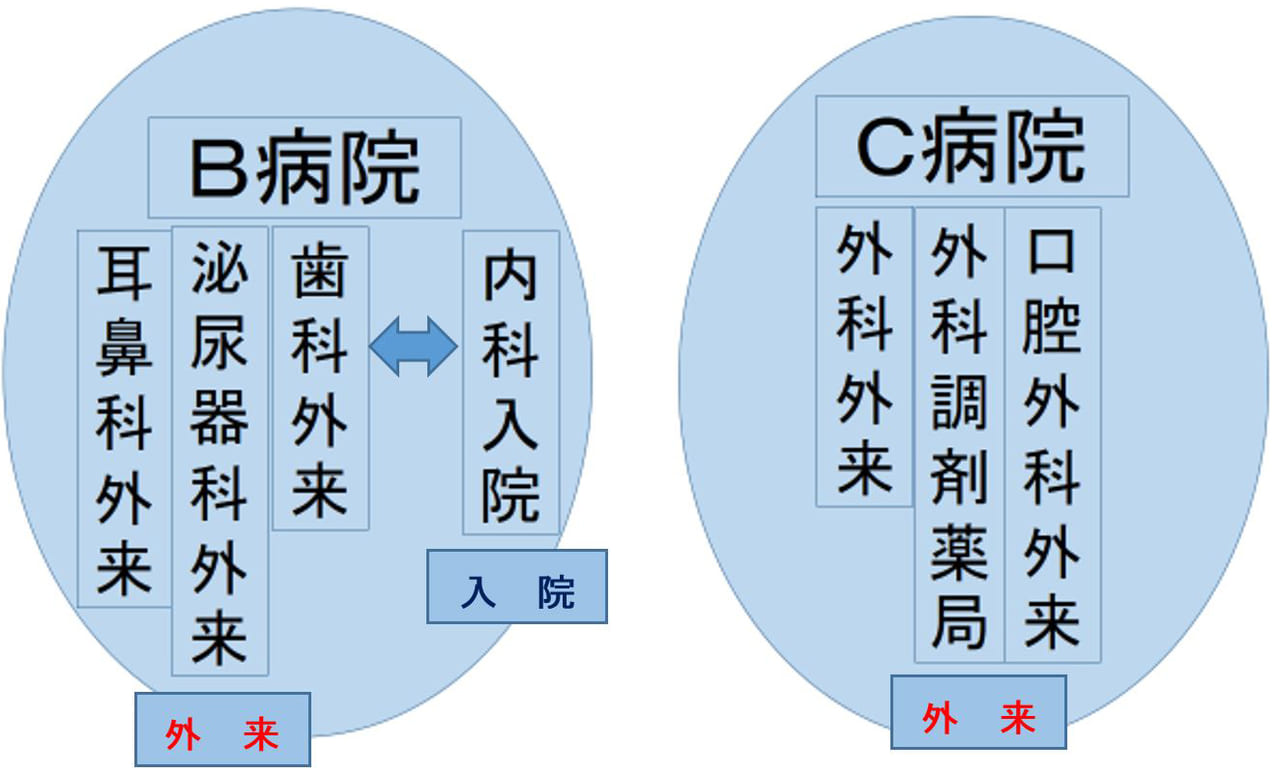

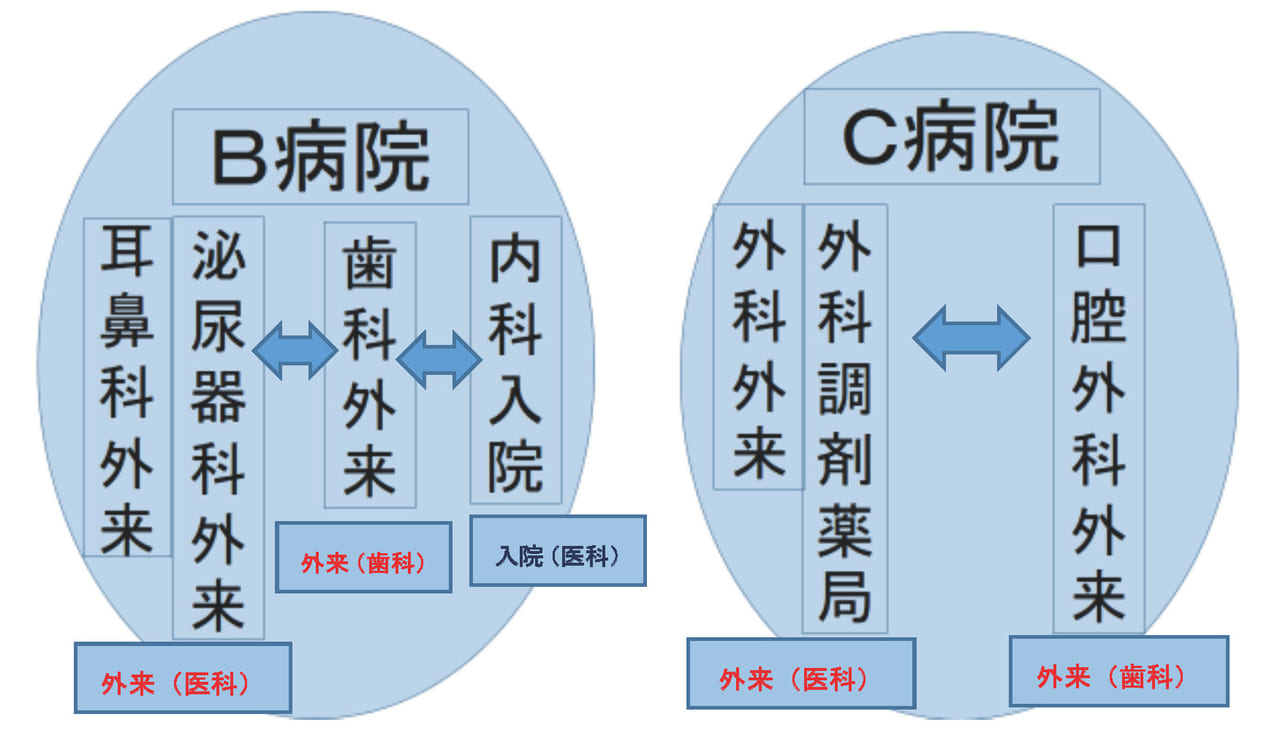

❹次に医科と歯科ごとなので

B病院 (耳鼻科外来・泌尿器外来)と(歯科外来)と(内科入院)

C病院 (外科外来・外科調剤薬局)と(口腔外科外来) に分けます。

※口腔外科は歯科扱いとなります。

よってAさんの「総医療費」は

B病院―(耳鼻科外来・泌尿器外来)

B病院―(歯科外来)

B病院―(内科入院)

と

C病院―(外科外来・外科調剤薬局)

C病院―(口腔外科外来)

の5つに分けそれぞれが「高額療養費」制度に該当するかどうかを確かめます。

しかし、条件によって合算できる場合があります。

それを下記の例で説明します。

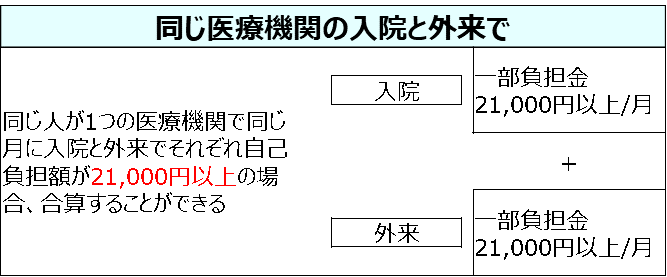

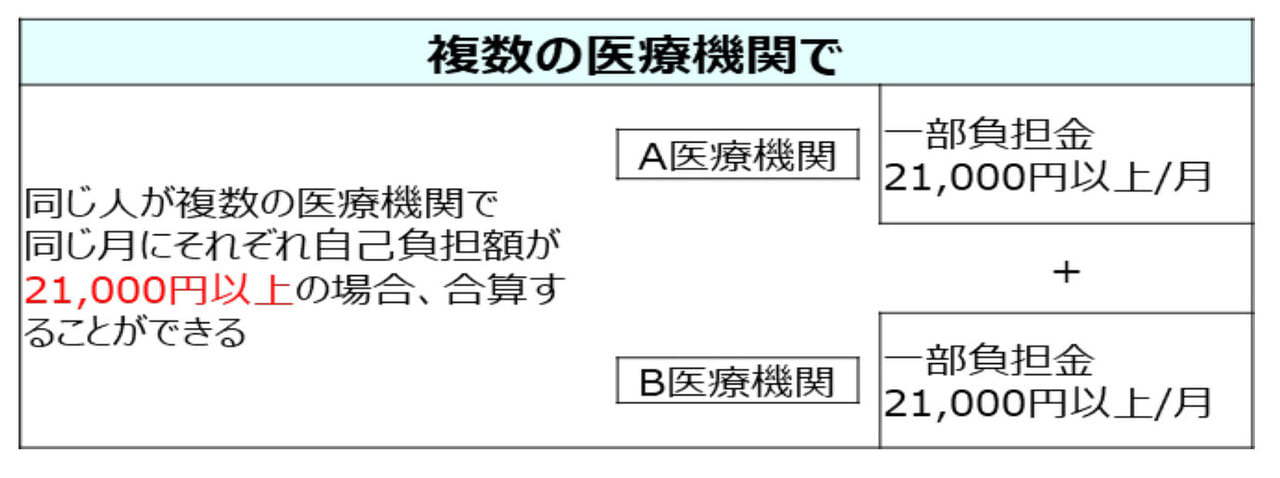

① 同じ個人の同じ医療機関でも「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」と分けて計算します。ただし同じ人が1つの医療機関で同じ月に「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」でそれぞれの一部負担金が21,000円以上の場合、合算することができます。

例えば、上記Aさんのある月の一部負担金が、

B病院 「医科(内科)入院」:30,000円 医科(耳鼻科・泌尿器科)外来」:15,000円とします。

この場合「医科外来」:15,000円は21,000円より少ないので、

「医科入院」と「医科外来」は合算できません。

しかし、「医科外来」が25,000円の場合は21,000円より多いので

Aさんの「医科入院」と「医科外来」は合算できるようになります。

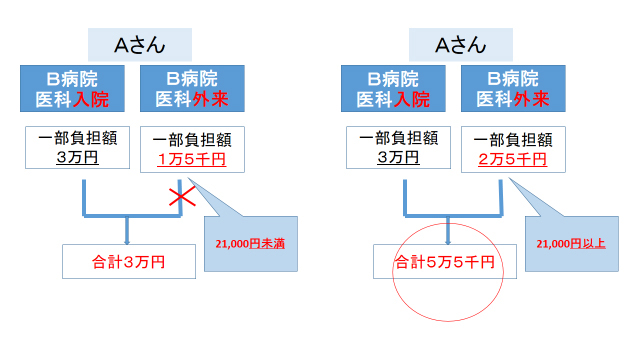

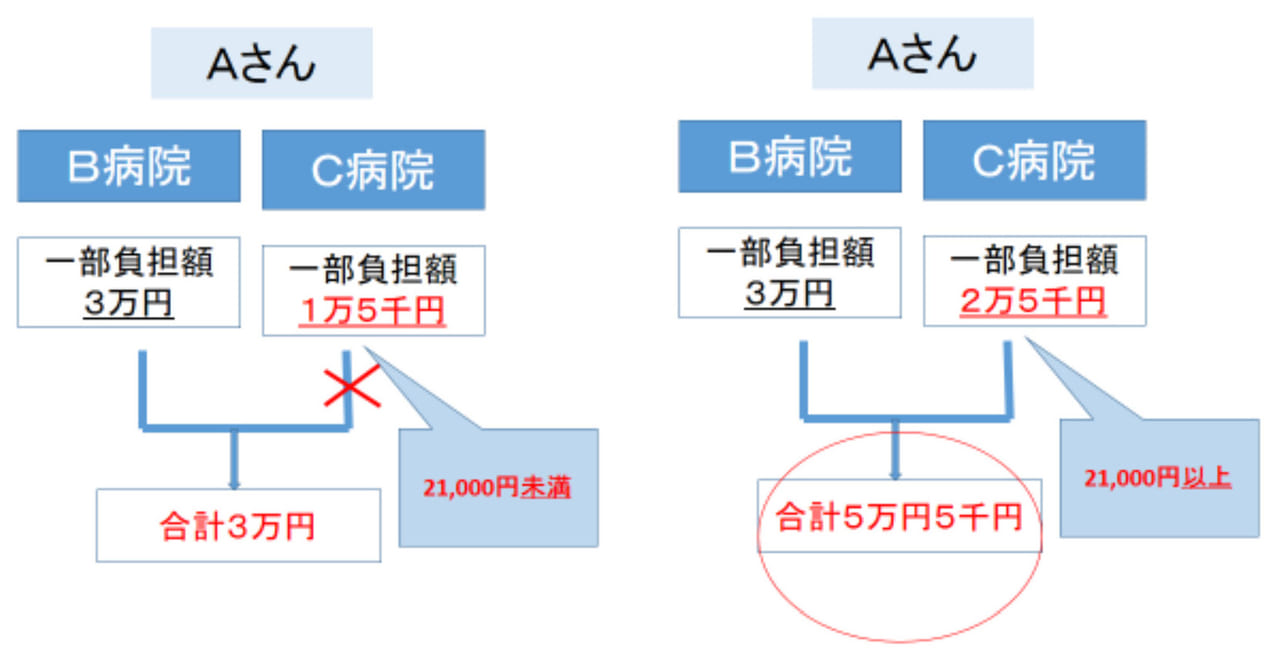

② 同じ個人でも、支払った全ての医療費は合計できません。

同じ医療機関ごとに分けて計算します。

ただし、同じ人が複数の医療機関で同じ月にそれぞれの一部負担金が

21,000円以上の場合は医療機関を分けずに合計できます。

例えば、先程のAさんのある月の一部負担金が、

B病院(医科):30,000円 C病院(医科):15,000円とします。

C病院は21,000円より少ないので、B病院とC病院は合算できません。

しかし、C病院が25,000円とした場合、21,000円より多いので

AさんのB病院とC病院は合算できるようになります。

③ 「総医療費」は同じ世帯でも個人ごとが基本になります。

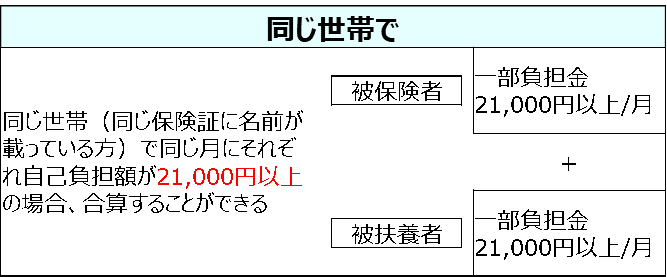

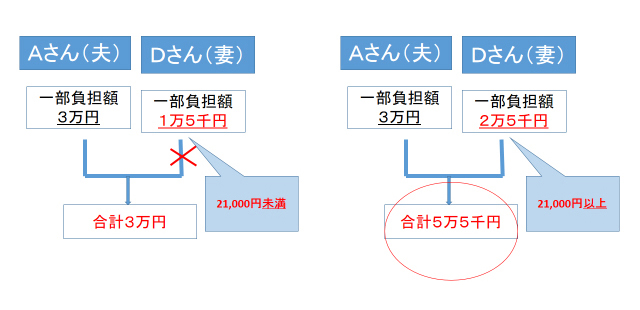

ただし下記のように同じ世帯の方で(同じ保険証で被保険者・被扶養者のような場合)同じ月にそれぞれの一部負担金が21,000円以上の場合は合算できます。

例えば世帯の、Aさん(夫)Dさん(妻)のある月の一部負担金が、

Aさん:30,000円(医科)、Dさん:15,000円(医科)とします。

Dさんは21,000円より少ないので、AさんとDさんは合算できません。

しかし、Dさんが25,000円の場合は21,000円より多いので

AさんとDさんは世帯合算できるようになります。 まとめますと❶個人ごと、❷同じ病院、❸入院と外来(調剤薬局含む)、❹医科と歯科にかかった医療費ごとに分けた一部負担金が、それぞれ1カ月21,000円以上の場合は合算可能で、合算したものが前回ご説明した「表①」の自己負担限度額以上に該当する場合、高額療養費の対象になります。

まとめますと❶個人ごと、❷同じ病院、❸入院と外来(調剤薬局含む)、❹医科と歯科にかかった医療費ごとに分けた一部負担金が、それぞれ1カ月21,000円以上の場合は合算可能で、合算したものが前回ご説明した「表①」の自己負担限度額以上に該当する場合、高額療養費の対象になります。

次回はこれをわかりやすく例で説明したいと思います。

高額療養費制度 ③

高額療養費②からの続きです。

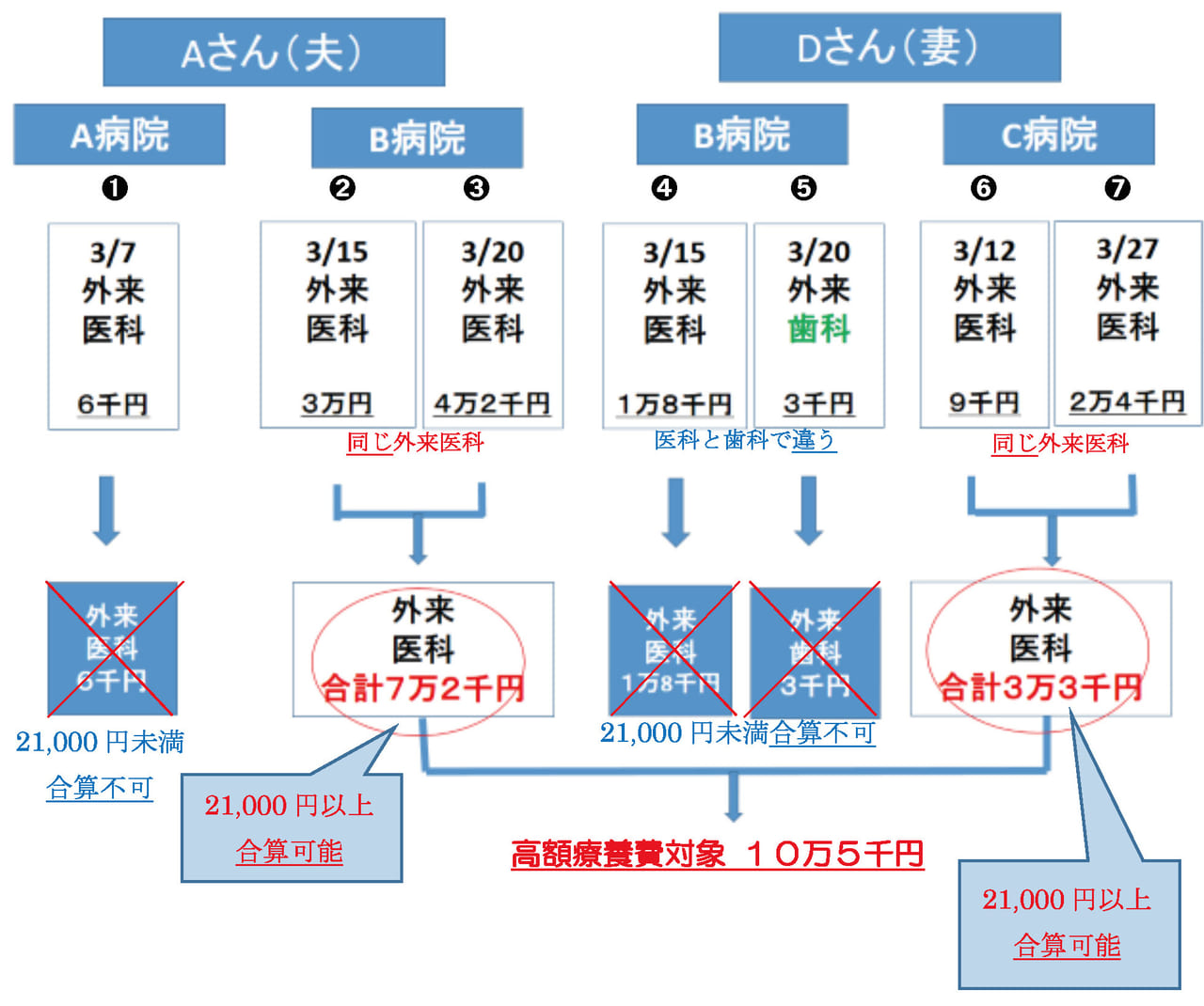

例として Aさん(夫)とDさん(妻)の夫婦世帯のある3月の医療費から高額療養費の合算方法を見ていきます(金額は一部負担金の額です)。

上の表から高額療養費②で説明したとおり、

Aさん(夫)のB病院の❷と❸の合計7万2千円とDさん(妻)のC病院❻と➐の合計3万3千円の合算10万5千円となり高額療養費として申請が可能かどうか検討できます。